友人とのやり取りから、最近、貴重な発見をしまして、長年の天文マニアの多くが、光路図の視覚的な意味すら理解していない、あるいは誤解したまま放置していることに気付きました。

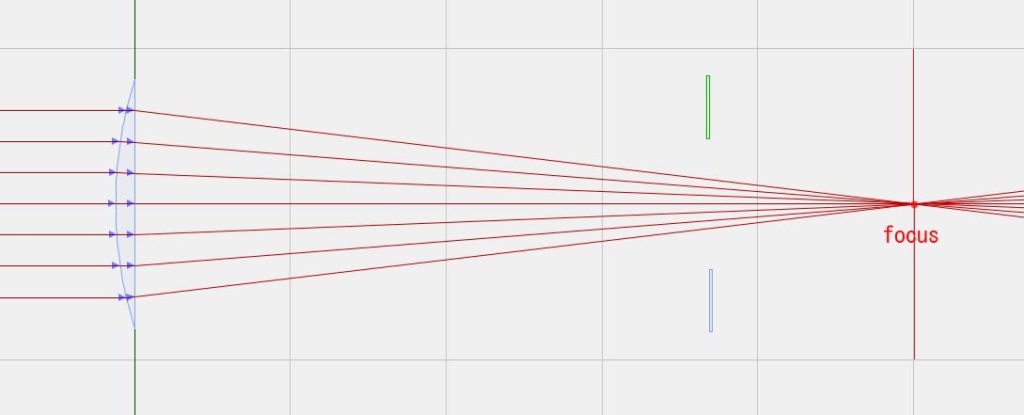

光線を線で表現するのは、解析のため。この、横から見た線は、当然ながら接眼部の観察者には見えません。観察者に見えるのは、焦点面(あるいは参照面)に投影された無数の光線がその面を貫く無数の点の集合、いわばスポットダイアグラムです。収差がある(無収差はあり得ない)光学系の焦点は、一定の面積を持つ錯乱円なわけですが、その錯乱円が小さいほど像がシャープになるということに異存はないでしょうか? 食い下がって質問する方はどんどん賢くなり、曖昧にスルーする方は、ずっと誤解を引きずります。

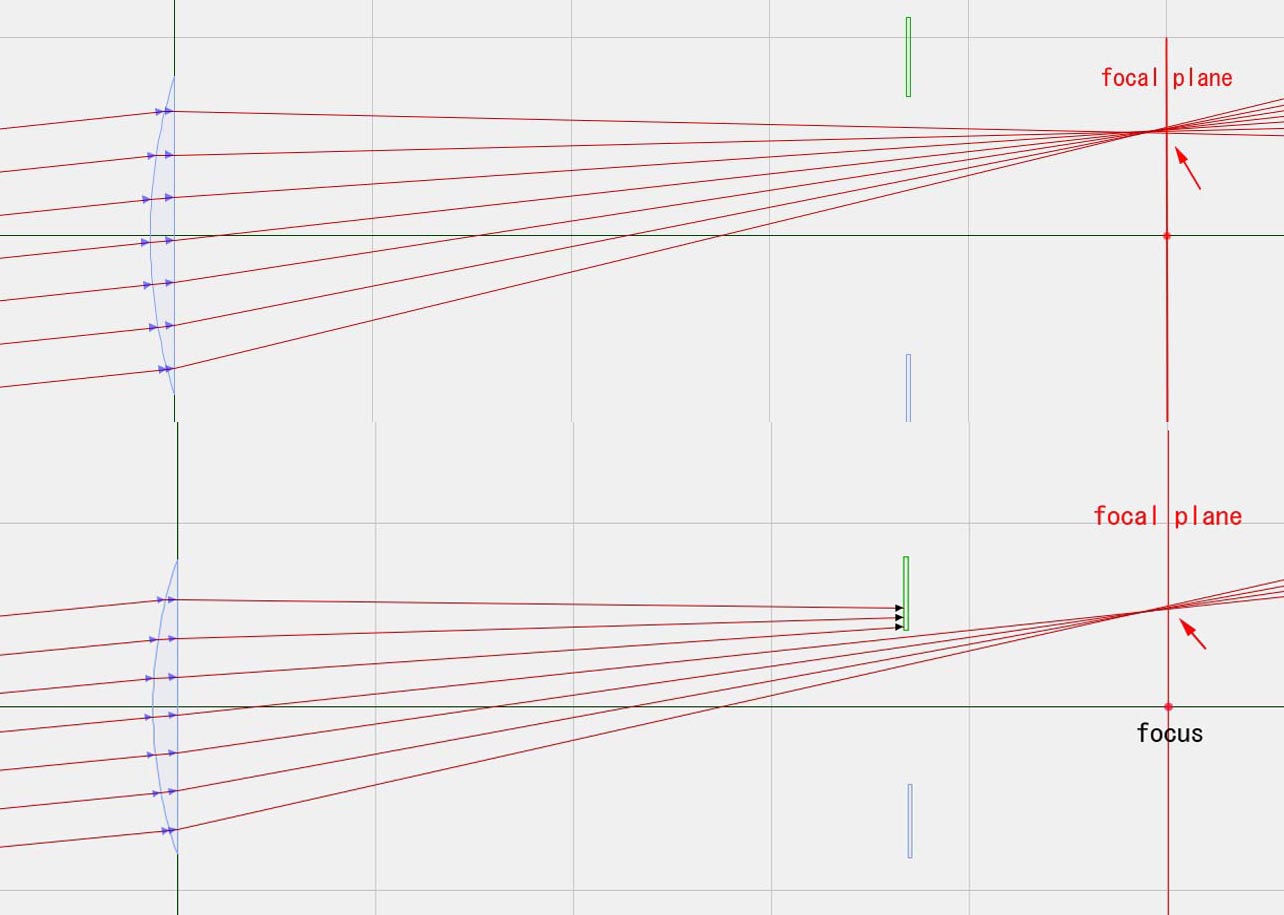

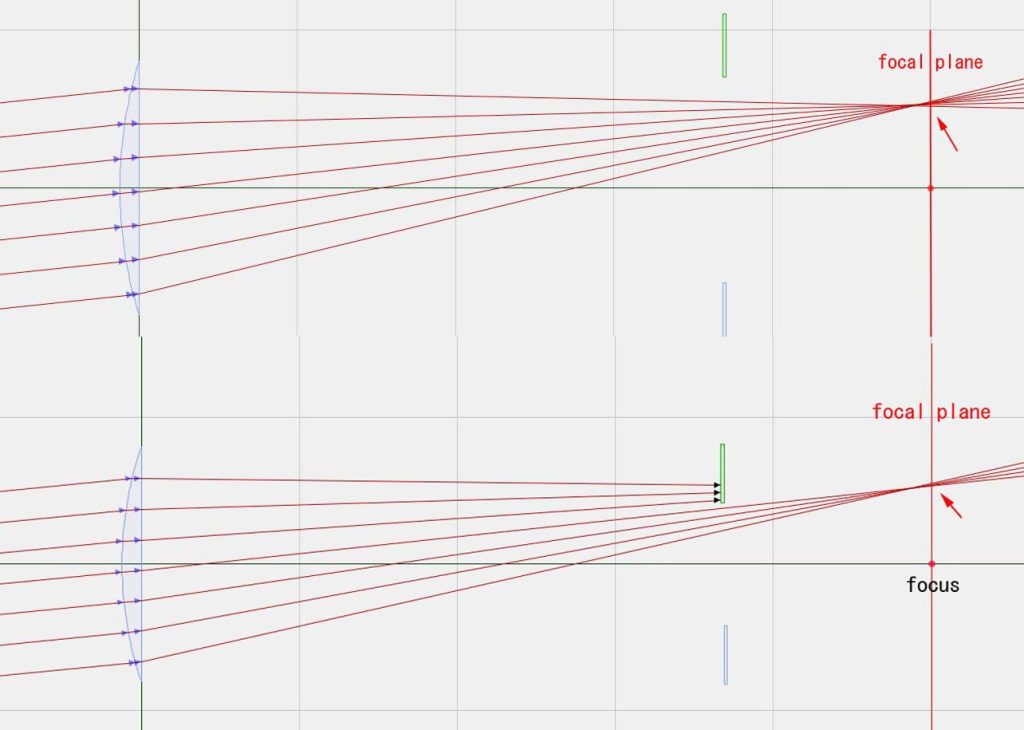

上下の図を比較して、「両方共結構シャープに結像してるじゃん!」なんて言ってはいけません。先ほども申しましたように、横から見た光線の絵は、観察者には見えません。視野中心でピント合わせをした前提だと、あなたに見える★像は、図のfocal-plane(焦点面)で光束を切った断面であり、それにアイピースの収差が加算されたものです。

友人からのもう一つの質問は、この複数の線は、全て一つの星からの光線なのか? というのがありました。これも極めて重要なことで、全ての線は、無限遠の一つの点光源から入射した平行光線だということです。 上から数えて、1本目がベガの光線で、3本目がデネブからの光線なんていうことはありません。

この辺の約束を今一度確認いただいた上で、上の図を見ていただけば、最大視野付近だけの光束を絞りで少しトリミングしてやることで、視野周辺の星像が劇的に改善されることがお分かりになると思います。当然、視野の周辺減光は伴いますが、もともと破綻している視野周辺像であれば、それは意義あるトレードオフと言えますし、また、私たちの眼の生理的特徴から、視野周辺ほど光感度が飛躍的に高いために、周辺減光は眼視に関する限り、そう気になるものではいとも言えます。

図は、ファインダークラスのF3~F4の対物をモデルとして、入射角度=6度(実視野12度)を想定しているので、実視野8度くらい以下は、この絞りは影響しません。

この手の適当な位置と内径の絞りであれば、視野の中心付近では絞りの影響が皆無であることが上図から明らかです。

アイピースの視野周辺の像の崩れは、一般的には、大半がアイピース自体の責任なのですが、対物が極端に短焦点な場合は、対物の像面湾曲、コマ収差等もそれに拍車をかけます。まずは、対物起因の要素を改善して、アイピースにバトンを渡せば、嬉しい結果が待っていると信じます。

フラットナーの研究をしている中で、適当な絞りだけでも結構奏功するのでは?と気付いた次第です。

ただ、鏡筒内の構造で、すでに結果として絞り効果を利用してしまっている場合は、いくら追加で絞りを入れても無駄ですが。