目幅調整のピント補償機構についてご説明します。

第1ミラーユニットを、望遠鏡の主光軸上で自由に浮動するように配置し、第2ミラーと望遠鏡接眼部を一定固定長のロッドで繋ぐと、ヘリコイドの縮退(伸長)量と第1ミラーユニットの伸長(縮退)量がほぼ一致するという原理です。

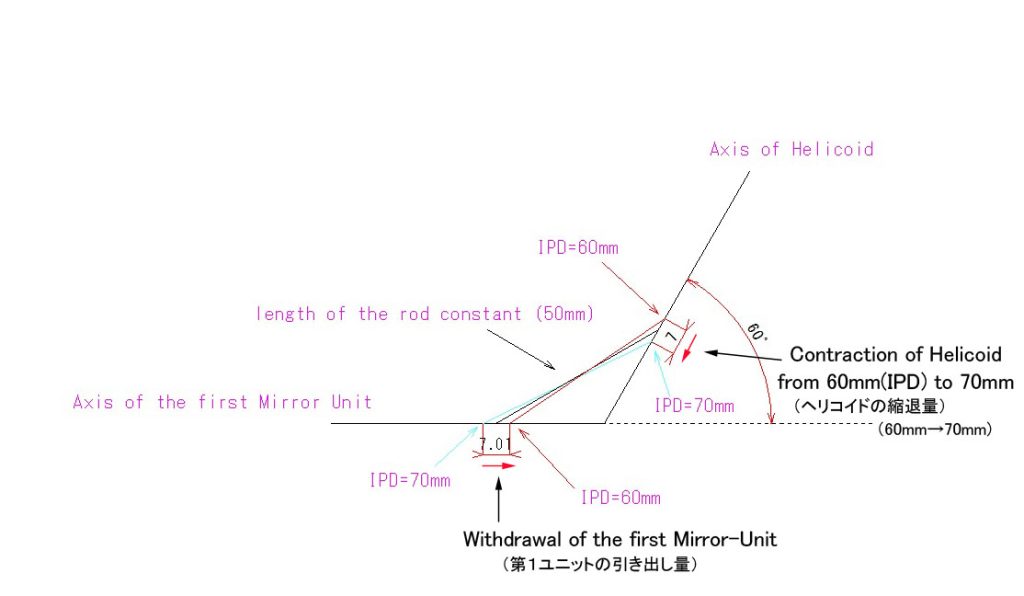

では、目幅を60mm→70mmまで変化させた時に、ヘリコイドの縮退量をどのくらいの近似でEMSの移動(第1ユニットの伸長)が補うのか、実際に作図してみました。

目幅を60mmから70mmに広げるということは、片側で5mm広げるということ。ヘリコイドの縮退量はその√2倍なので、約7mm縮める必要があります。 その時に、第1ユニット(結果、EMS全体の移動と同じ)が何ミリ引き出されるか?という話です。

実際に作図して測定してみると、ヘリコイドの縮退量の7mmに対して、EMSの引き出し量=7.01mmという、実用上完璧な近似度を満たしていることが分かりました。

(※リンクロッドの一端は第2ミラーユニットであり、他端は下の写真で一見第1ユニットに見えますが、そうではなく、望遠鏡のドローチューブ末端に固定する外筒なので、望遠鏡に固定していることになるのです。)