APM140APO-BINO / 自作

130EDT-BINO First Light / ファーストライトの感動

まとめますと、右のEMSに光軸調整機構があるという前提ですと、視線平行に対して右の像は右にはそのまま動きますが、 左については、輻輳が伴うと、全く動かないか、動いてもわずかしか動かないのです。輻輳という、生活に必須な能力が、 正しい調整の邪魔をするわけで、その眼の反射(本能)を制御するコツさえ覚えれば、私たち自身の眼が測定(調整)原器となるのです。

当初は苦手な方でも、訓練次第で誰でも身に付けられる技術です。唯一いつまでも出来ない方は、自分が出来ないことを認めない方だけです。

帰りの車の中でグレゴリオ聖歌とある映画のサントラのオペラのアリアを聞きま したが、これまでにないほど美しく聴こえたのは言うまでもありません。きっ と、BINO の感動の体験が心に深く刻まれたのでしょう。

160mm Apo-BINO by Mr.Thomas Möller / 16cmアポBINO(自作)

Dear Tatsuro,

After several modifications my binoscope now seems to be (almost) complete. Here is a short summary of the main features:

-

160 mm f/6.5 apochromatic, oil spaced triplet lenses

-

EMS-UXL-Premium light erecting systems

-

telescope built with lightweight carbon components, total weight 11.8 kg (whole telescope)

-

stiff single arm centre mount

-

stiff lightweight carbon tripod

The total weight of the instrument of ~ 16.2 kg (telescope, mount and tripod) allows easy use and transportation to a dark site. For me it is the final telescope. Some more detailed information can be found here:

http://www.cloudynights.com/topic/542819-a-160-mm-63%E2%80%9C-f65-binocular-telescope/

Thanks a lot for all your support, the EMS units were a fundamental ingredient for building it.

Best regards

Thomas

Comment by Matsumoto;

Dear Thomas,

Thank you for your mail. I am very happy to hear from you after a long time. Congratulations on your splendid binoscope finished. Actually speaking, I had noticed your binoscope in the Internet. I would love to put your News on my web page, Thank you!

>For me it is the telescope I was dreaming of for many years. You may be surprised, it is the only telescope I own. It shows me all I like to see

in the most beautiful way, open star clusters, the milky way, galaxies

with spiral structure (M31, M51, M33..) the moon and planets. Thanks a

lot for helping me to realize such nice project.

I am extremely happy to hear that. And I am amazed by your planning sense and craftsmanship. You did a splendid job!!

best regards

Tatsuro

見事なBINOです。EMS-UXLのみを求められて、後は架台を含めて全て自作(外注含む)された物ですが、言語の壁を乗り越えてEMS製作者の意図を十分に汲み取り、機能的にも美観的にも卓越したBINOを実現されました。 Thomasさんの技量と美的センスに最大限の拍手を送りたいと思います。

12cmF5-BINO on the smaller Center Mount / 軽量中軸架台仕様&目幅スライド

12cm F5 BINO レポート 愛知県 てる

まず初めにこの度はこの素晴らしい双眼望遠鏡の製作をして頂いた事に深く感謝いたします。

又受け取りの際にはせっかく鳥取まで行くとの事で、小旅行を兼ねて夫婦でお邪魔させて頂き、申し訳ありませんでした。

以前より双眼鏡ファンであった私は、雑誌等で松本様のEMSを使った双眼望遠鏡が非常に気になっていて「一度覗いてみたい」と思っていたところ、「双望会」の存在を知り参加する事にしました。

初双望会で事もあろうに初めて覗いたEMS双眼望遠鏡が「TOA130+ナグラータイプ4 22mm」という素晴らしい組み合わせで、覗いた瞬間 「凄いクリアーな視界! 星々の色がめちゃくちゃ美しい」今までに経験したことが無い美しい視界に目から鱗が落ちる思いでした。

これ以後、言うまでもなく恐ろしい病にかかってしまい、寝ても覚めても「EMS双眼望遠鏡がほしい・・・」とかなりの重傷ぶりでした(笑)。

今回のオーダーに当たって使用する鏡筒は迷いなく決めていました。 観望の対象は「彗星」と決まっていましたので、倍率は低めで広視界が前提となるので、F5のアクロマートで十分と考え決めました。(彗星が無いときは星雲・星団にも使いますよ~)

もちろん予算の関係もありますが、高倍率で見るのは主に「惑星」となる為、こちらの方はアポクロマート屈折+双眼装置に任せるので問題なしです。

口径については所有の双眼鏡が「フジノン40×150ED」と「ミヤウチ20×100」が有りましたので、大きく重いフジノンは稼働率が低く又、10cm以下はプリズム双眼鏡に任せるという判断で 12cm と決めました。もちろん7~8cmも気にはなりましたが、こちらは今後の楽しみという事にしておきます。又、架台の方は出来るだけ稼働率を上げる為少しでもコンパクトにしたかったので小型中軸式架台としました。

出来上がりの主な仕様は

・軽量中軸架台

・左右鏡筒一体搭載方式

・右側鏡筒スライド式目幅調整

・EMSはULS

・3インチフォーカサー

・架台延長筒+ハンドルユニット(兼カウンターウエイト)+ドットファインダー、といった感じで、オリジナルのケンコー120SEはあまりカッコ良いとは言えませんが、出来上がりはなかなか精悍になっていて ほっとしました。

まず初めに実際に使ってみての感想・気が付いた事(主に操作性)を箇条書きにしてみました。

①高度軸径が小さいのでクランプの効きが弱く、鏡筒の前後バランスをしっかりとっておく必要がある。

②右側の鏡筒が目幅調整の為スライドするので、こちら側の鏡筒ハンドルを持って向きを変えると視線方向がわずかにズレ、その都度ミラーの微調整が必要。

③予想より結構重く、一体搭載としては私にとって限界的な重量か。

12cm F5 BINO 12kg

フジノン40×150ED 18.5kg+27kg+8.3kg=53.8kg

ミヤウチ20×100 5.7kg (本体)

参考ニコン20×120 16kg(本体

④ガタ無くスムーズに動く架台は気持ちがいい!

⑤当たり前ですが90度対空は疲れ知らずに長く観察出来る。(フジノンの直視での天頂付近は地獄です)

⑥優秀な現代の2インチアイピースが使えるメリットは計り知れない!

以上揚げましたが、①は初めから予想出来た事であり、②はフロント側にもクランプを追加する事で解決しました。 又③は使用頻度を高くする為の許容重量という点での感想であり、私個人が鍛えれば良いだけ? の話で、いずれも「欠点」とは考えなくて、「特性」と捉えています。

つぎは気になる光学面、つまり見え方ですが、私はこのBINOに「どこまでフジノンに迫れるか」を期待していましたので、倍率と視界がなるべく同じにして観察してみたいと思っていますが、なかなか天気にも恵まれないまま日にちだけが経過してしまいましたので取り敢えずは第一報とさせて頂きます。

次の機会は下記の対決❓を報告させて頂きます。

フジノン 40×150ED 実視界:1.7度 見掛け視界:68度

12cm F5 EMS BINO 実視界:1.8度 見掛け視界:68度 (使用アイピース:SE社 16mm)

Comment by Matsumoto;

てるさん、12cmF5-BINO(特別仕様)のリポートをありがとうございました。

ご希望に従って、この口径クラスでは微妙に判断が分かれる、一体構造BINOでかつ鏡筒スライド式、かつ軽量中軸架台仕様という、何重にも冒険的な仕様に挑戦してみました。 何とか仕上がった、という意味では成功でしたが、工作の手間と見返りを考えると、微妙な結果となり、少なくとも定番として継続仕様とするに至っていません。 難点も多く残してしまいましたが、上手に使いこなしてくださっているようで、嬉しく思います。 また続報を楽しみにしています。^^

当BINOの製作記は、製作情報速報の2015年12/5~2015年12/30頃まで掲載しております。

FC100DF-BINO(Self Assembly) / 自作

傾斜センサー0N C8-BINO (YAMANEKOさん、北海道) / Altitude Sensor on C8-BINO

北海道のヤマネコです。

数年前に四国のYさんにシュミカセC8、2本とEMSを譲ってい

最初は、TG経緯台やGP赤道儀を経緯台に改造したものに載せて

しかし、数ヶ月前にロスマンディのAZ8経緯台を入手しましたの

また、シュミカセも現行のものに変更いたしました。

しかし、垂直のエンコーダがどうしても取り付けることができなか

自分がアストロデバイス社のNEXUSを手持ちしていたところか

しかし、松本さんからはNEXUSを使用しないで、新しい傾斜計を

そこで、新しいタイプの傾斜計をお譲りいただきました。

架台は写真のようにアルミ板を加工し、傾斜センサーとエンコーダも無事に取り付けることができました。

ロスマンディのAZ8経緯台は、G8赤道儀と同様に、フリーストップで微動が使えますので、非常

さらに、傾斜センサーとエンコーダとSkysafariの連携は、同期、導入ともにすばやく非常にグラフィカルなので、快適です。

C8鏡筒は筒外焦点距離をかなり引き出しているため、F=12くらいになっているでしょうか。常用アイピースはXL40で、約60倍、視野1°だと、M81、M82が同一視野に入り、M8やM33もちょうど、視野内に収まります。

月や惑星では、XW20やXW10、ナグラーズームに換えます。もしかすると、20cmの口径が生かされていないかもしれません

また、シュミカセで2度反射、またEMSがアルミメッキなので、光量のロスがあると思います。近いうちに、EMSを銀メッキをお願いしようと思っています。

その他にも少しずつ手を入れて、使いやすくしていこうと思っています。

北海道、ヤマネコ

Comment by Matsumoto;

The Altitude Sensor is set on the center of the base plate in the first photo.

The Sensor, I have developed with my friend, includes WIFI system; and it offers the perfect PushTo System with SkySafari on iPhon or iPad.

この傾斜センサーは、私(ケース加工担当)と友人(電子回路担当)の手作りで対応しており、生産台数が少ないために積極的に宣伝して来ませんでしたが、このご投稿のように、将来に向けても、大きな可能性を秘めたシステムです。当初は、NEXUS等のWIFIアダプターと併用するものでしたが、AAS-2以降、そのWIFI機能まで包含し、単体で水平軸エンコーダと併用することで、SkySafari(Pro or Plus)が使用できる仕様となっています。

(共用する水平軸エンコーダは、当方の中軸架台用の10,000ステップがデフォルトの設定になっており、それ以外のステップ数のエンコーダを使用される場合は、SkySafari側の設定の他、傾斜センサー側の設定(やや複雑)もマニュアルCDに従って行っていただく必要があります。)

進取の精神にあふれたヤマネコさんらしく、C8-BINO と傾斜センサーを上手にコラボさせられました。架台の使い方もお見事です。 ご投稿、ありがとうございました。

FC100-BINO (by Mr. James Witt, in Pine Arizona USA.)

Comment by Matsumoto:

Here came a report of FC100-BINO after over several years.

The photo of the old EMS sets brings back memories of the former specs.

Anyway, I am very happy to hear from you after a long time.

Congratulations on finishing your fine binoscope. I hope this binoscope will serve you for many years to come.

8年くらいのタイムラグが生じてしまいましたが、初めて、完成したFC100-BINOの写真を送ってくださいました。

旧タイプ(8年くらい前か?)のEMSセットも懐かしく見せていただきました。 クレイフォード式の目幅調整、当時が思い出されます。

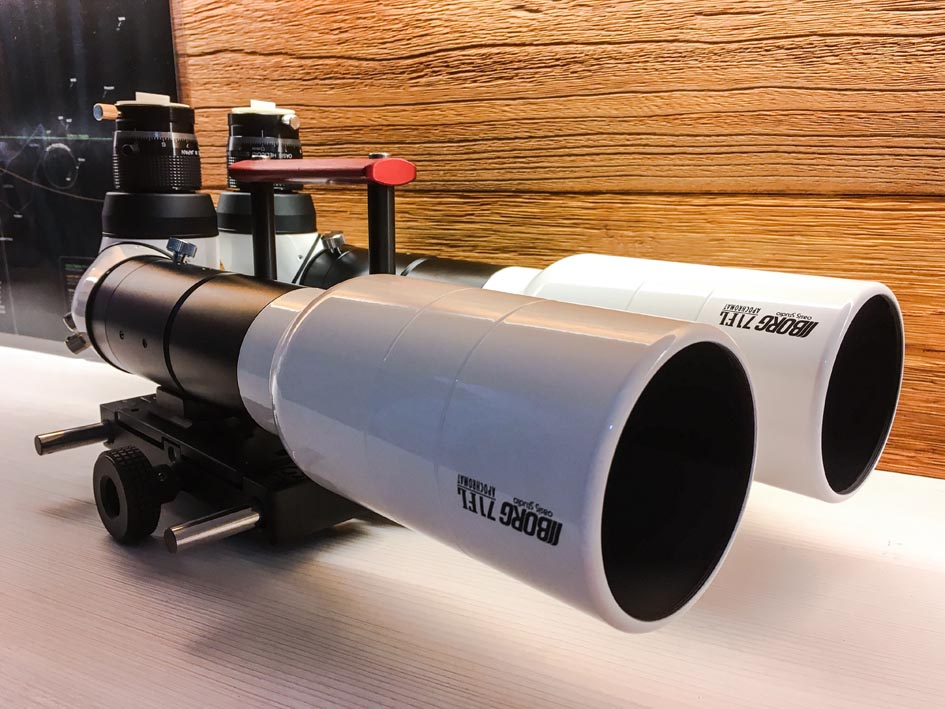

BORG55FL and 71FL-BINO

everyone in my local astronomy club were amazed by its outstanding performance.

that’s my pleasure to intruduce the great product to them.

TS Wang,Taiwan

APM123APO-BINO follow-up report-1

Thank you very much for the additional photos.

They look more impressive than the ones I watched before.

This time, I noted the custom made 65mm end adapter. It is so fabulous!

May I introduce them in my website as your new post?Best regards,

Tatsuro