物作りを長年やって来て、一番障害になるのは、設備(工具)の不備よりも、むしろ私たちの頭にこびりついた固定観念です。固定観念から、”不可能”と決めつけてしまうのです。

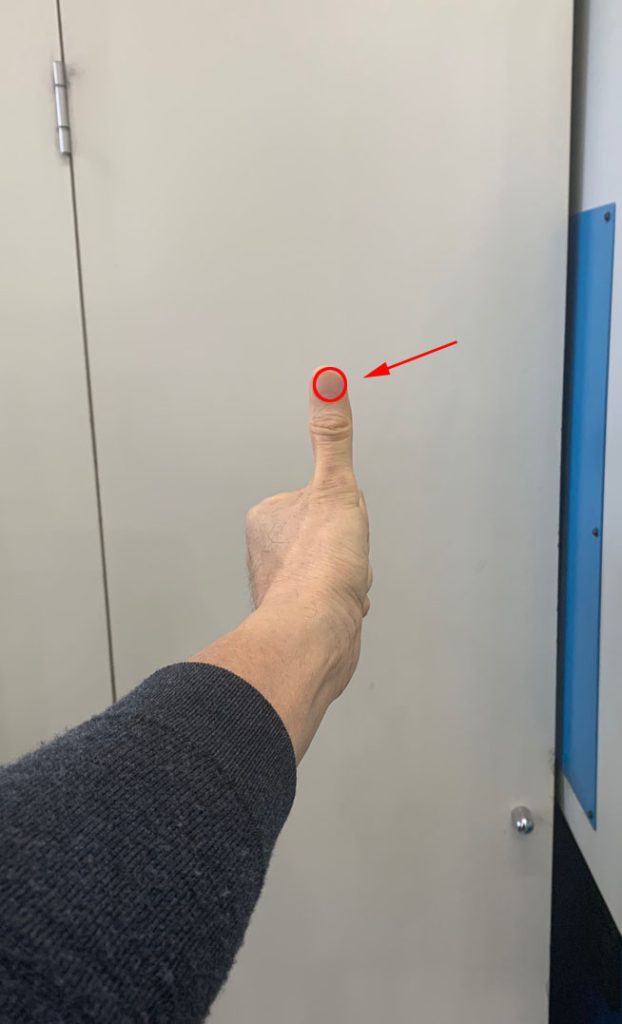

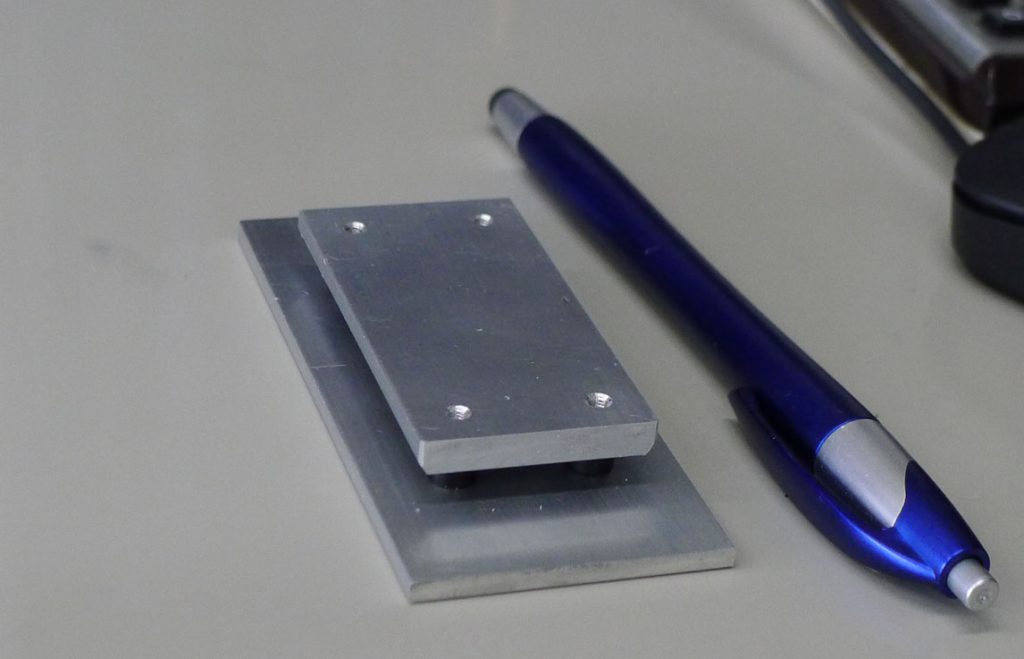

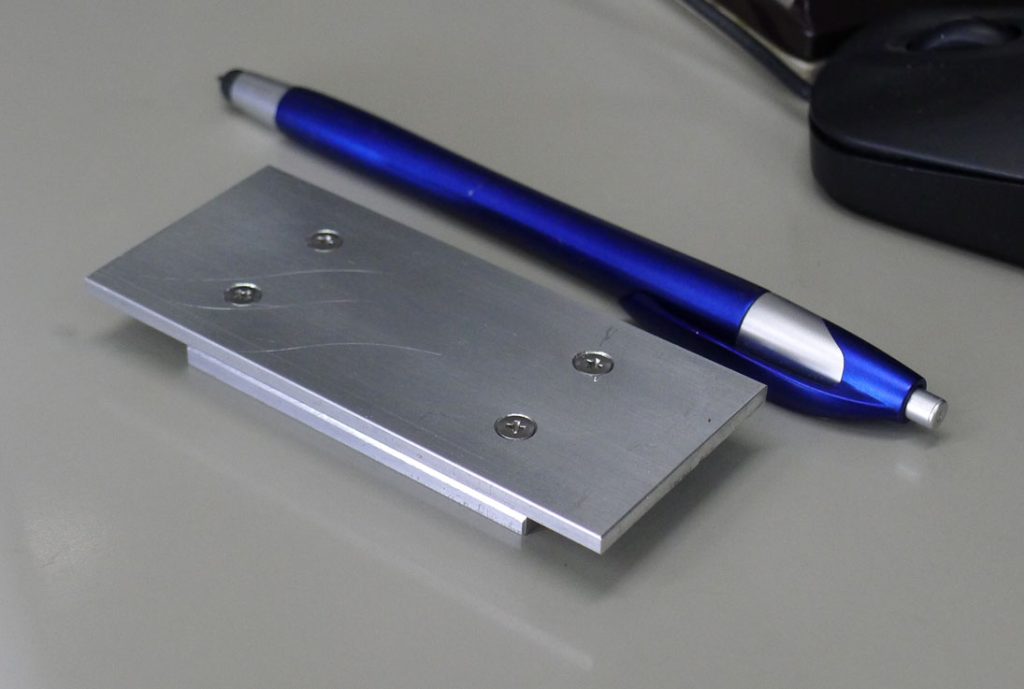

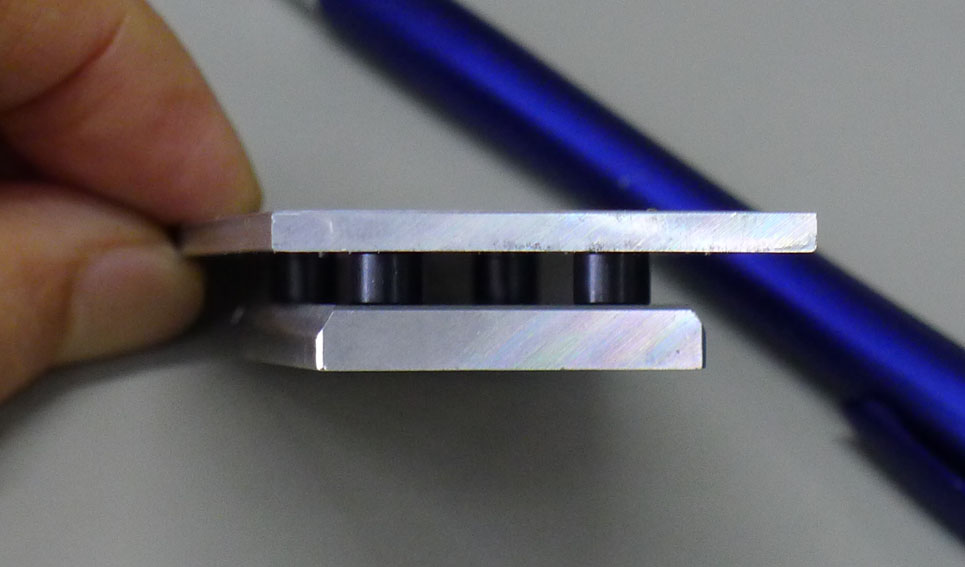

アリガタ=正確な台形断面 というのもその一つ。アリミゾについては、少なくとも片面は綺麗なテーパ面が望ましいのですが、相手のアリガタは、必ずしも完璧な台形断面にする必要はありません。

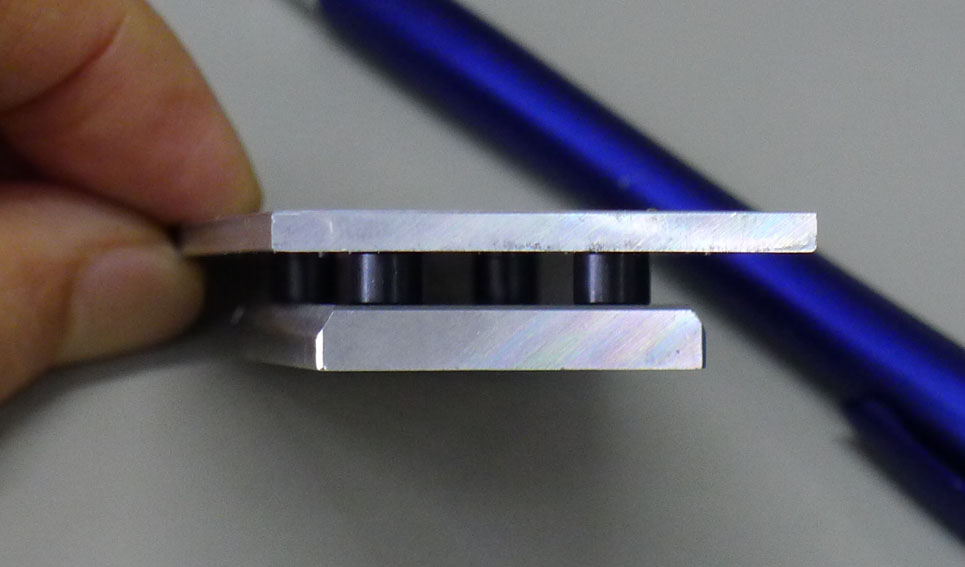

ほぼ矩形の板材がそのまま活かせたら、実に簡単に作れます。

素材は、ホームショップを漁っているようではダメで、部材屋さんに直接注文するのが良いです。

知らなければ、地元の加工業者さんに頭を下げて、購入先を探しましょう。部材の注文の仕方ですが、少し割高になりますが、”スーパーカット”を指定すると、最終サイズ(精度±0.1mm以下)で仕上げてくれるので、自分でサイズ調整する手間を考えると、その指定で注文するのが賢明です。

自作で技量を上げようとするなら、まずは材料の知識を得るのが最初です。部材メーカーが規格表の冊子を提供するので、それをゲットするのが、自作マニアが、中学生の夏休みの工作レベルから脱皮するための第一歩です。

私も自作マニアから始めた超零細業者ですが、今では部材屋さんが、ネジ1本でも届けてくれます。