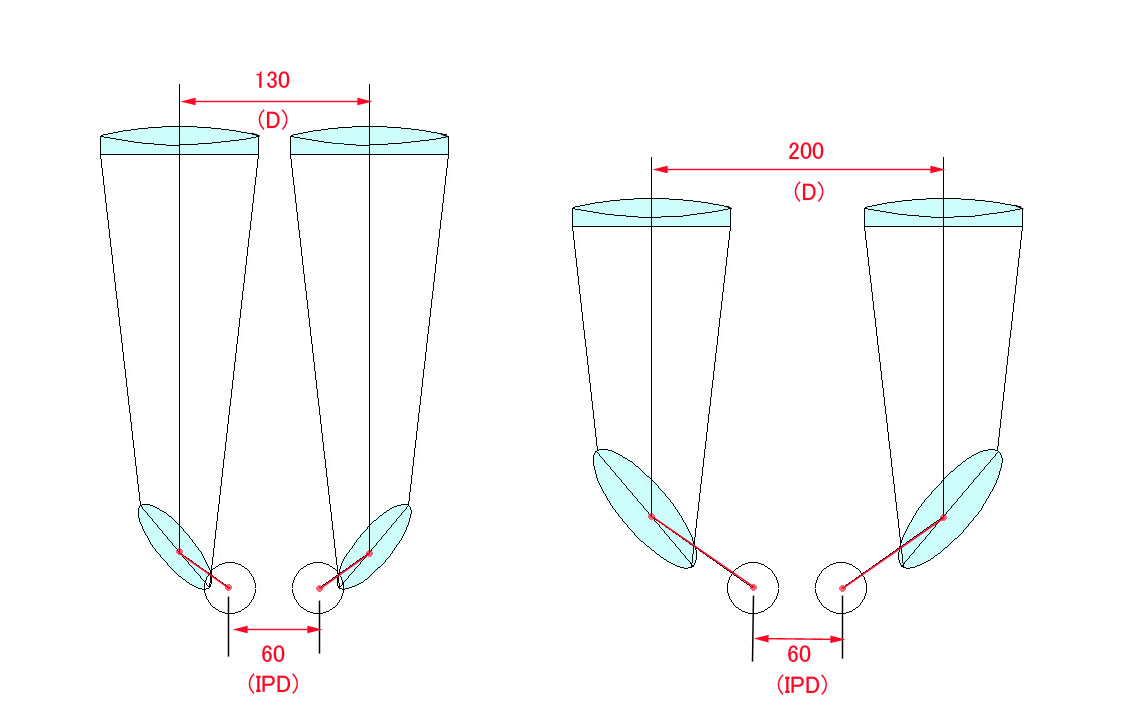

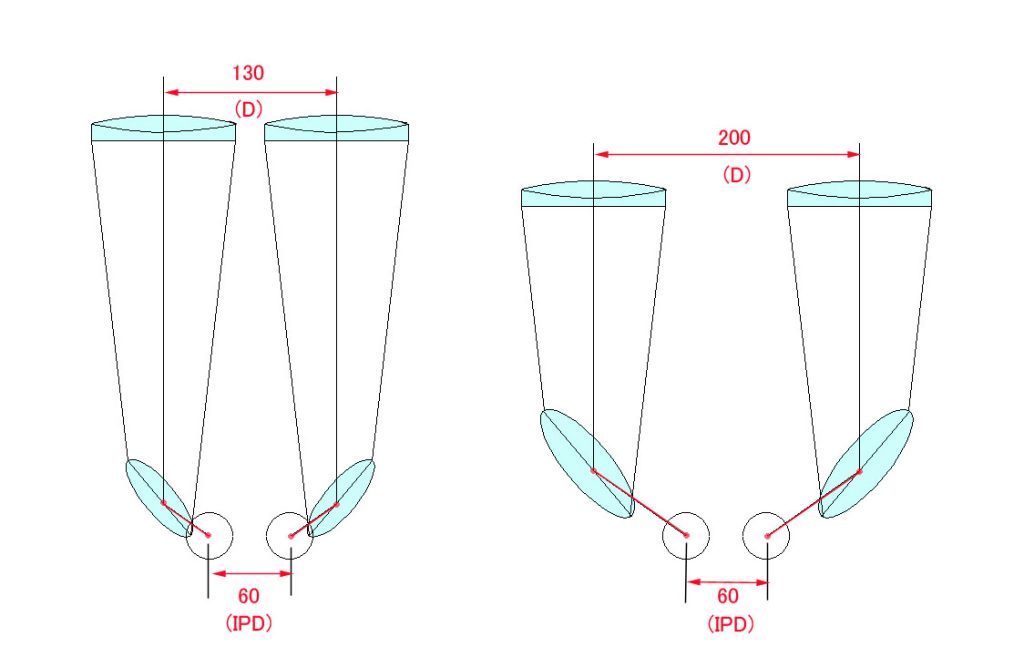

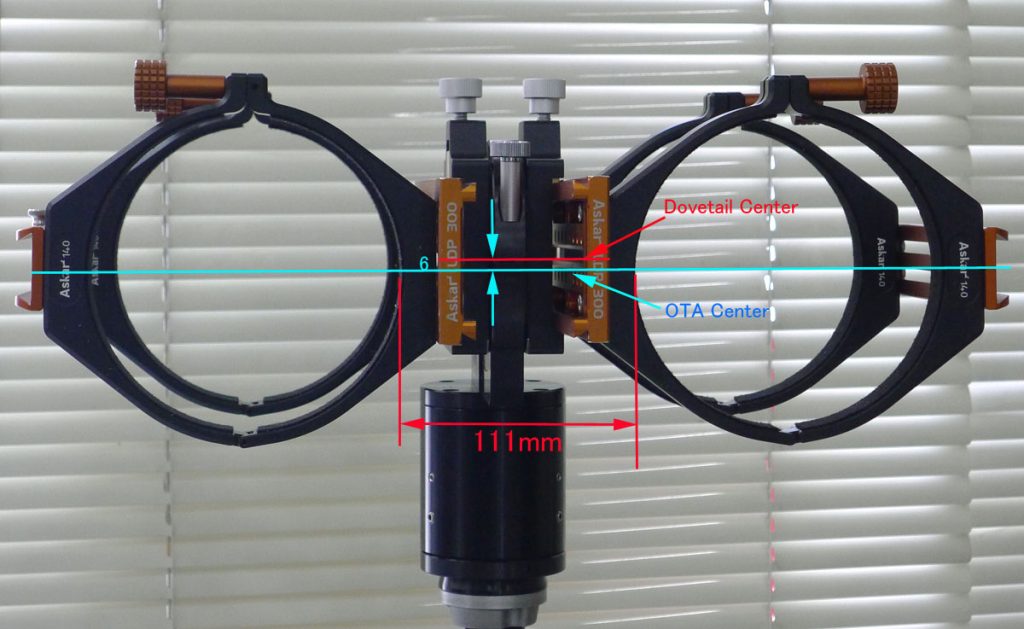

今回は、ロスマンディ・アリガタ規格のため、VIXEN規格のようにアリミゾ爪だけを中軸架台にセットして間隔を節約する芸当は使えません。一方で、ロスマンディ規格は爪が浅く(全厚も薄い)、市販のアリミゾユニットがそのまま使用できるメリットは絶大です。トータル厚=111mm(鏡筒が150Φなので、中心間隔D=261mm)は、最大限努力した結果です。

VIXENアリガタ仕様の通用の中軸架台は、把握センター自体を垂直回転軸から10mm下げていますが、今回の鏡筒(及びアリガタ)事情から、把握センターは全くシフトさせず、代わりに、バンドのアリガタへの固定位置を6mm下にずらしました。90度対空型の双眼望遠鏡では、こうした重心位置の配慮が極めて重要です。今回は重心のシフト量を6mmに抑えた理由は、天頂時のパーツの干渉回避もありますが、鏡筒質量が大きいため、より小さいシフト量で、90度対空システムにセットするアイピースやアクセサリーのモーメント・キャンセルが可能と判断したためです。

中軸架台の成功の理由の一つに、垂直回転軸の水平回転軸に対する重心シフトを最小限(70mm程度)にしていることがあります。単体鏡筒の発想ですと、天頂に向かないシフト量ですが、BINOなるが故の好都合があり、左右鏡筒の谷間に水平回転部がすっぽりと納まるわけです。(天頂時)

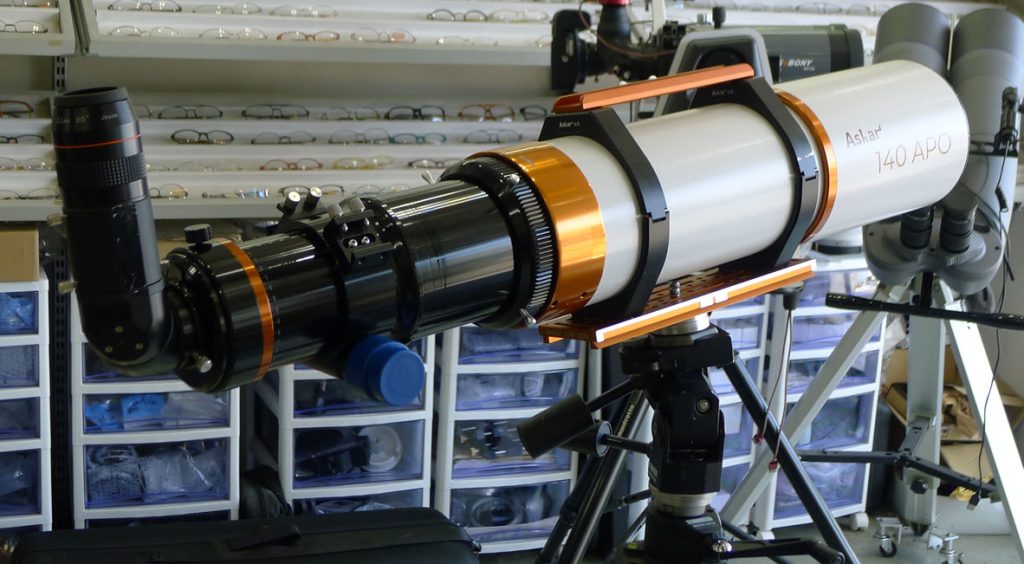

鏡筒をセットしてみました。

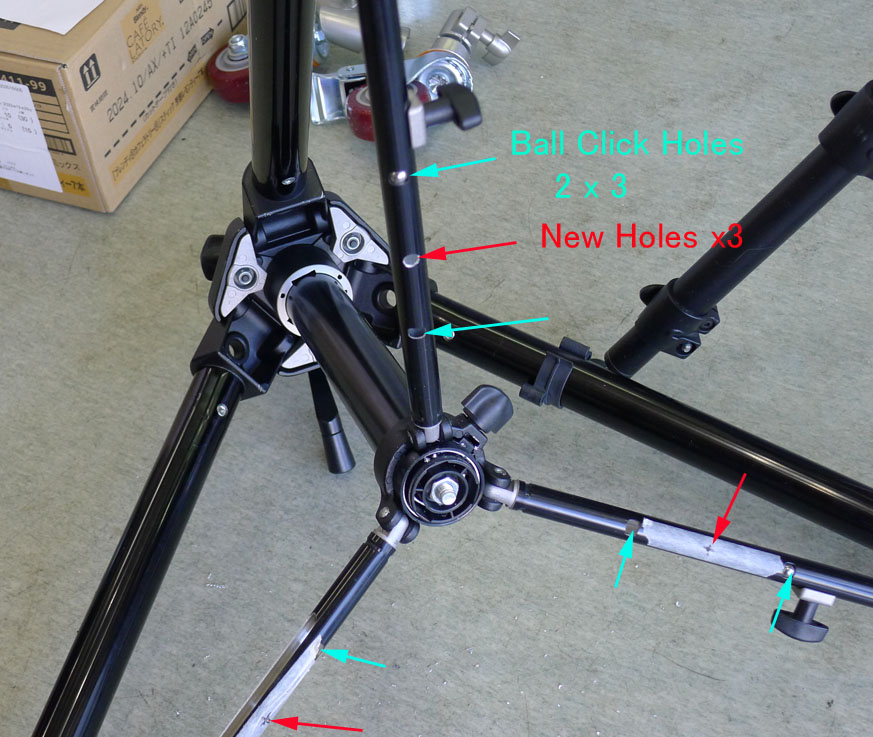

475B三脚の純正の状態は、開き止めステーのクリック穴が2個で、上の穴は閉じ過ぎで、下の穴は開き過ぎ、今まで(MK105-BINO等)は、敢えてクリック穴を避けて、穴の中間点くらいで固定していましたが、今回のBINOでは、スリップして開脚してしまう傾向が見えたため、急遽、中間点に新たなクリック穴を施しました。

薄いアルミパイプなので、手持ちの携帯ドリルで楽に開きます。ただ、最初は2mm位のドリルで開けてから、6.5Φドリルに代えて仕上げ、さらにバリ取りツールで仕上げます。軽い搭載物には不要ですが、出来たらこの追加穴は開けておいた方が無難のようですね。