Super-Wide-BINO/ Innovative IPD mechanism, quite successful !

Askar-120-BINO near completion -13 / EMS-UXL SET will be completed tomorrow.

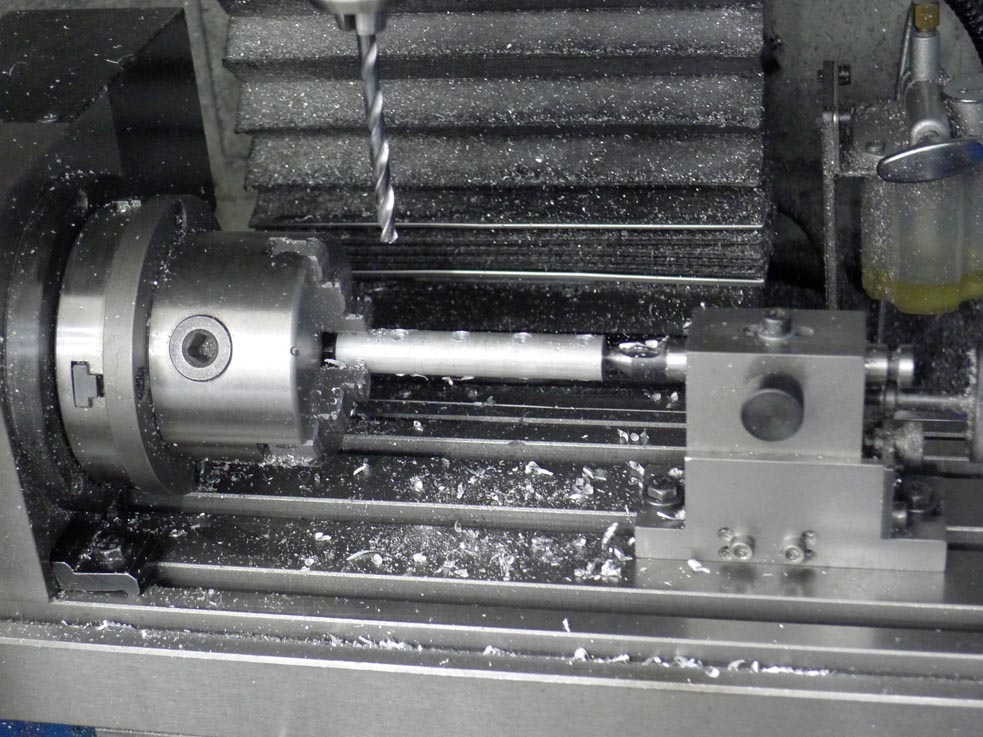

SW-BINO / IPD screw in the making /目幅送りネジ

EMS-UL SET for Italy completed !

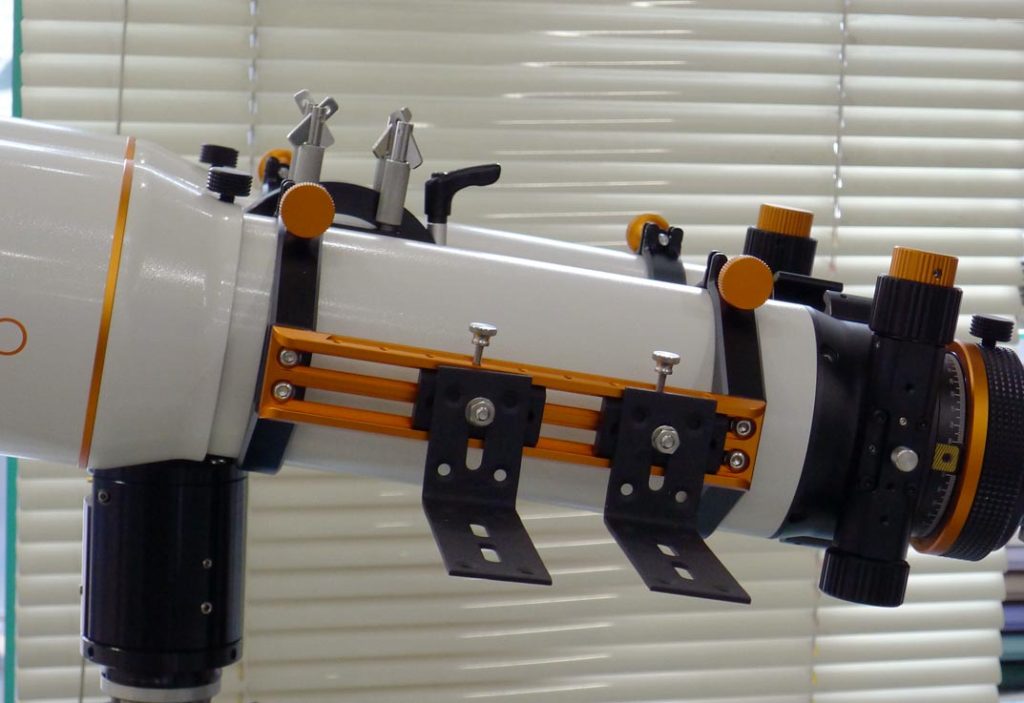

Askar-120-BINO in the making -12 / Another bracket for the Tablet

First-Light-Report of Super-Wide-BINO by “Ichiro”-San / カメラレンズ-BINOの胎動!

この特殊なBINOはまだ開発中なのですが、Ichiroさんが、早くも11/8~の小海星フェス(於長野県)に持ち込まれた経緯をご自身のブログで発表されましたので、ご紹介します。

Comment by Matsumoto / 管理者のコメント;

カメラレンズを対物ユニットとし、接眼レンズは天体望遠鏡用のアイピースを使用、正立光学系は

対物レンズからの収斂光束内ではなく、対物ユニットの外の物空間に配置するという、前代未聞の双眼鏡について、勇み足ながら、いつのように、Ichiroさんが雄弁に詳細を紹介してくださいました。

Ichiroさんは、すでにNIKONのNAV-12.5HWアイピース+EMS-UXL(Askar120BINO用&20cmF7-BINO用)を所有しておられ、さらにNIKONの最高峰双眼鏡のWX10X50双眼鏡まで所有しておられる特殊環境で、それらを凌駕するという壮大な野心をモチベーションにしてこのプロジェクトに突き進まれたご事情がありました。

共同開発者でありながら、私とIchiroさんとは、目指す方向に微妙なずれもありましたが、それは開発モチベーションを維持する上で、大した問題ではありませんでした。

銀塩写真時代の優秀なカメラレンズが中古市場にほぼ捨て値で氾濫している事情をIchiroさんから知り、私もそれが何とか面白いBINOに応用できないか?と興味津々でした。

せっかくの、ほぼタダの素材ですから、アイピースも正立光学系もあまり贅沢をしないで、私としては、コスパに徹底した物を目指していました。

例えば、焦点距離が100mm前後以下のカメラレンズですから、アイピースは、31.7に限定して、根元にヘリコイドを介して、合焦操作性を考慮するのが私の方針でしたが、Ichiroさんは、NAV-12.5HWアイピースを使用して、WX10X50双眼鏡を凌駕する双眼鏡を目指しておられました。

まあ、どちらにしても、このタイプの超広角双眼鏡の汎用性の範囲でのポテンシャルであって、挑戦することの副産物は計り知れないものがあるだろうと予想していました。(いや、います。)

対物ユニット前の物空間に配置する正立光学系は、市販の正立天頂プリズムでも代用できますが、有効径が欲しいので、2”用ですと、急に割高になることと、横幅 < 目幅の条件を満たす必要もあります。 さらに、双眼システムの譲れない操作性として、XY光軸調整機構があり、外付けの機構を余分に配置するのは、シンプルさを欠くだけでなく、至難なことで、それだけで大きなコストアップにつながります。

手前ミソに聞こえますが、正立光学系としては、EMSに限定(諸条件からEMS-UL)されると私は考えています。

EMSを使用するメリットとしては、90度対空とXY光軸調整機構の他に、他の正立手段と一線を画す効果として、ステレオベースの拡張があります。カメラ用のテレコンをそのまま利用するテレコンBINOも個人的に大好きですが、市販の小型手持ち双眼鏡同様、ステレオベースがほぼ目幅なので、立体視の強調効果は倍率のみに依存し、衝撃的な立体感はほど遠いわけです。

一方で、EMSを使用すると、ステレオベースは一挙に目幅の二倍以上になり、軍用砲隊鏡並の超絶な立体感が得られるのです。

ということで、今後の研究によって、より効果的な素材のペアリング(カメラレンズとアイピース)が見付かるでしょうが、原理的優位として、90度対空と、XY光軸調整機構、そして超絶な立体視効果があることを強調しておきたいと思います。

(原理の根幹の優位性こそが売りなんですが、それらは意外に数値化しにくく、評価の項目から外れ勝ちなのが悔しいところでもあります。首を傷めながら上を見続けるのが楽しいのか、90度俯視でずっと安楽に眺め続けられるのが楽しいのか???)

Askar-120-BINO in the making -11 / Operation Handle on the adapter ring

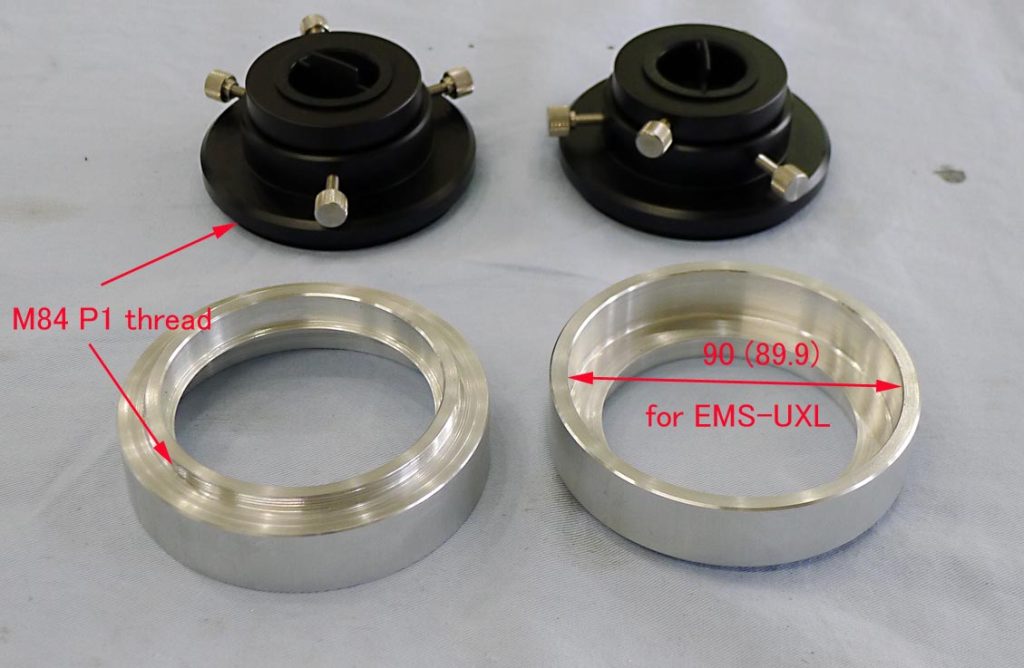

Askar-120-BINO in the making -10 / 90φ End Adapters in the making

上の黒いのが、Askar120鏡筒の標準付属のエンドアダプターです。同社に限りませんが、せっかくの太いドローチューブを装備しながら、最大接続径=50.8mm(2″)はもったいない!といつも思う。

BINO関連の提携を前提に、秋波を送ってくださるメーカーさんが増えて来たけど、こちらの意識と合致する方は未だ無い。皆さん、どこまで勉強嫌いなんだろう? 新鏡筒を設計、発売する前の段階で、「この鏡筒の接眼部をBINOに適した構造にしたいが、どうすべきか?」という照会をして来たメーカーさんは未だ皆無だ。鏡筒が出来た後で相談されてもねえ、順序が違う!^^;

事前にマツモトと仕様を相談するのは、沽券にかかわると思っているのかな?

EMS-UXLを使用するためには、各自で90φ差し込み用のエンドアダプターを自作するか、外注していただく必要がある。(BINOトータル製作、もしくは、相手パーツを送って来られる場合は特別に対応しています。) 先日も、北欧の方がわざわざ望遠鏡のエンドパーツを送って来られた。(現地の加工屋さんに依頼されるように勧めましたが、図面を描いたりが不慣れの方のようで・・・)