朝からずっと降り続いています。

Innovation of Astronomical Telescope

正立ミラーシステム(EMS)を開発した松本龍郎のサイト。 たった2回の反射で天体望遠鏡の像を正立像にします。

Tatsuro Matsumoto; Inventor of the EMS, Erecting Mirror System. EMS offers non reversed upright image with no additional undesirable abberations.

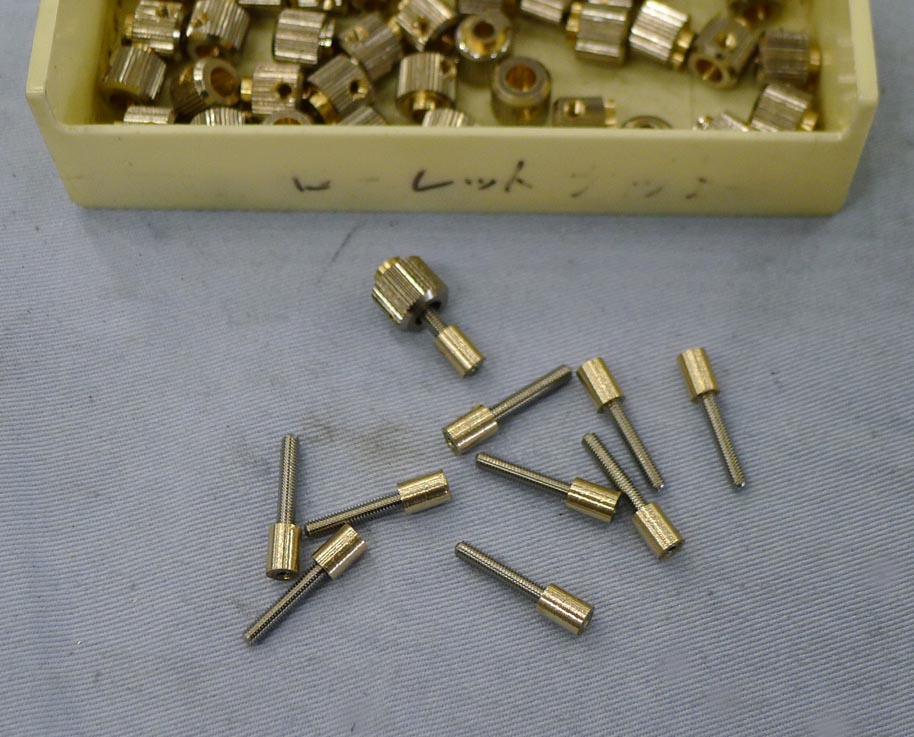

もの作りの鉄則は、”なるべく(自分で)作らないこと!”であり、小ネジ等、大量に使用するパーツは、当方のような零細個人企業であっても、大抵千個~万個単位で調達します。ネジは、注文個数で単価が激変するパーツの代表です。疑われたくない(誇張していると思われたくない)ので、下に1万個のネジの袋(半分ほど消費した残り約5,000個)の写真を掲載しておきます。

全長6mmではどうしてもだめで、規格外の7mmの物を特注したネジです。

で、それを承知で、なぜ上のXYノブの中心ネジを手作りしているか?ですが、ぴったりの市販品がなく、どうしても譲れない構造だったからです。リミッターが機能しないといけないので、基本、ネジはぐるぐる回せない。回せないと組付けられないわけで、どうしても、中心ネジとカムつまみを分離して、最後に固定(接着)し、原点矢印シールを貼るのです。 接着するのは、ユーザーさんが悪さをしないためです。^^;

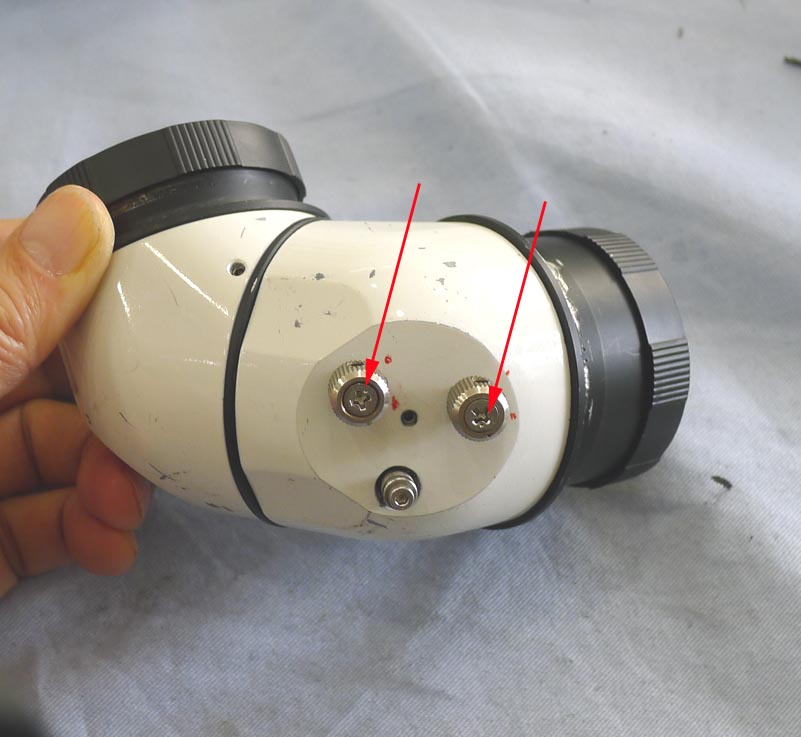

で、該当者には何度も引用して申し訳ないけど、その機構に不満な方もいたようで、破壊して自前のネジに交換していた方がいました。 次の写真を見てください、中心ネジが通常のプラスネジになっています。

ユーザーさんが滅茶苦茶をして急患で戻ったEMSです。

にっちもさっちも行かなくなった時に、自分のそれまでのやり方や技量を疑うより先に、製品を疑ってしまう! まあ、ある意味、人間の性(さが)かも知れないね。

特に視覚から入る情報には、とかく私たちは頑固になりますからね。自分の目でこう見えているから間違いない! → 製品に欠陥があるに違いない → 自分で改良?してやる。 と、大体こういう流れになるようです。

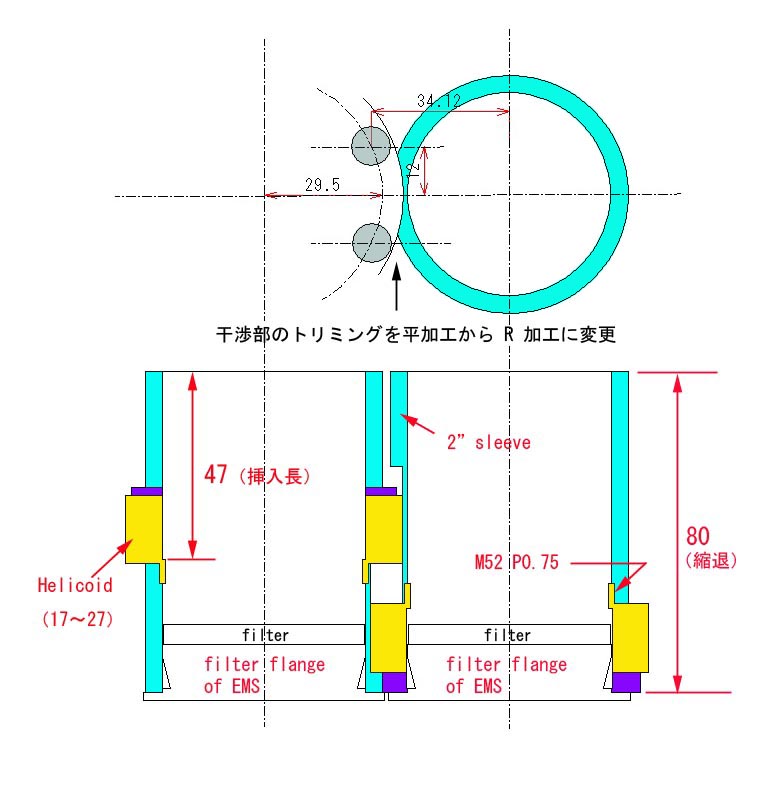

無駄なことですが、ネット上のスペック表だけでは分からない部分が多く、最初のヘリコイドは没になりました。新たなヘリコイドはまだ届いていませんが、今度はうまく行くはず。

外径は同じで、オスネジがM52、今度ははるかに2”スリーブの接続加工が楽になります。

また、前回妥協したヘリコイドのストロークはわずか5㎜、今度発注しているのは、本体のストロークは14㎜あり、今回の全長制限のために、10㎜分のストロークを利用します。前回の2倍で、一応目的には十分と思います。

NIKONのNAV17mmの挿入長が58mmあるそうで、対応を考えてみましたが、そのまま対応すると、全長が長くなり過ぎるため、上記の妥協点としました。(同焦点リングを使いましょう。)EMS標準の58mm2”スリーブの挿入長 ≒ 41mmなので、6mmの延長です。

図の解説をしておきます。

水色が2”スリーブ、EMS用の2″スリーブを追加工します。黄色がM52-M52ヘリコイド、紫色は、接続用のアダプタ―(自前追加部品)。図は縮退状態。これより10㎜伸びます。

The first hurdle is the reform of the “2” through machining. I am happy to be quite successful !

まずは、問題なく2”スルーの追加工が出来るのか? 未知の問題が生じないか?

ということでしたが、これについては問題なく完了。

さらっと写真をUPすると、簡単に出来てしまったように見えると思いますが、結構難航しました。

まず、(これは事前に覚悟していましたが)内径完全スルーが目的のため、スリーブ内径を利用した勘合は禁じ手で、スリーブの外径も、然りです。

部材が薄く、有効なタップが切れないことから、写真の上パイプ(スリーブ)は、ヘリコイド側より、メガネ用の極小ネジ(M1.4)6本でスリーブ端面をヘリコイドに固定しました。ネジ止めも、オーバーハングの隙間から行うため、かなりの難作業となりました。

あれ、アイピースをセットするとヘリコイドが回らないぞ! 当然でした。左右で、ヘリコイド上と、ヘリコイド下のスリーブを用意し、段違いで干渉を回避させる予定でしたが、下のヘリコイド下は問題ないのですが、ヘリコイド上の方は、アイピーススリーブが上のパイプ(スリーブ)と下のパイプの両方をくぐっているわけで、バンド式と言えども、横からローレットネジを締めれば、下のスリーブの壁にもアイピースバレルが押し付けられることになり、ブレーキになって動かない道理でした。

まあ、冷静に考えれば当たり前ですね。下側のスリーブ内径を少し削ってクリアランスを確保することで解決しました。

ヘリコイド下のスリーブはまだ完成していませんが、すでに完成したヘリコイド上のスリーブを天地逆にして、ヘリコイド下のスリーブのイメージを撮影しました。

この使い方であれば、アイピースのバレルは上のパイプだけにセットされるため、上下のパイプの微妙なアライメントは気にしなくて済みます。

ということで、ヘリコイド上の方のスリーブの組付けには注意が必要だということを学んだ次第。

以上、2インチスルーのヘリコイドフォーカサーが実現可能なことは検証しましたが、継続モデルにするかどうかは、まだ確定していません。まずは、作業に習熟して、各工程が楽にこなせるようにならないと、その気になれませんね。^^; まあ、初めてでしたからね。次回からは少しは楽になるとは思いますが。