写真の部分には、どこにも結像光学系が入らない、という奇想天外?な発想です。

焦点距離が1m前後以上の普通の天体望遠鏡の場合、対物レンズは近軸重視の設計で問題ないのですが、焦点距離が100mm前後以下で超広実視界を目指すためには、対物レンズユニットも斜光線の収差を重視しないといけません。

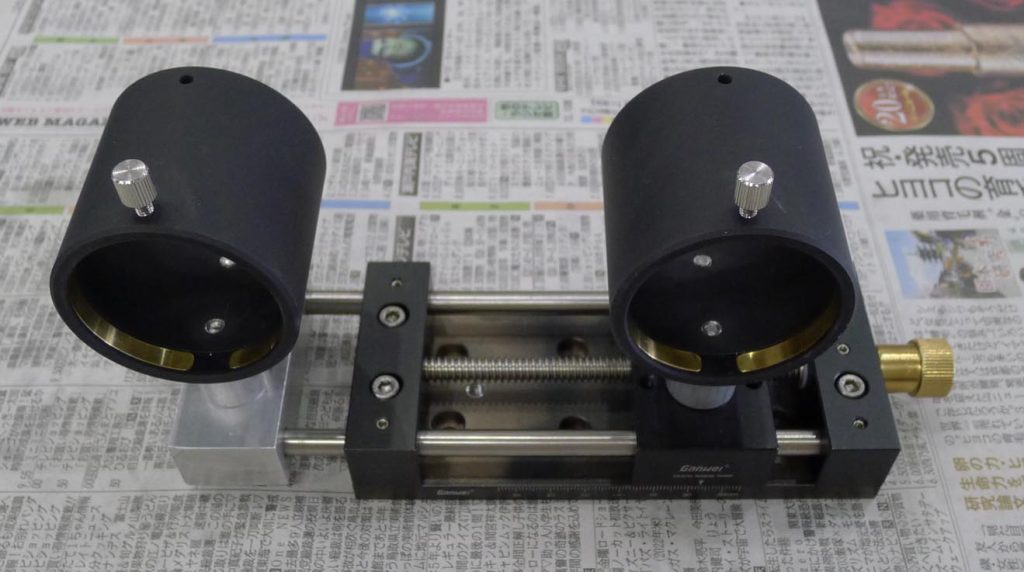

そうすると、焦点面直前までコマ補正レンズやフラットナーレンズが配置されるわけで、EMS等の正立光学系が本来の位置に挿入できる余地がありません。 従って、EMSは対物レンズの前の空中に配置し、望遠鏡全体は大き目のアイピースのように、接眼側に配置しないといけない、ということになります。