Innovation of Astronomical Telescope

正立ミラーシステム(EMS)を開発した松本龍郎のサイト。 たった2回の反射で天体望遠鏡の像を正立像にします。

Tatsuro Matsumoto; Inventor of the EMS, Erecting Mirror System. EMS offers non reversed upright image with no additional undesirable abberations.

日英併記としましたのは、海外向けの他、国内の方にも、より多い情報量を効率良くお届けしたい(共有したい)からです。

両者は必ずしも同一内容ではございません。英語の方がよりストレートに表現できる場合もありますし、両言語で内容を補完し合っていることもございます。

FACEBOOKでは、よりリアルタイムな情報とユーザー様からのフィードバックが見れますので、そちらもぜひご参照ください。

Please check my FACEBOOK, too.

You can see the older posts at the Internet Archives,too.

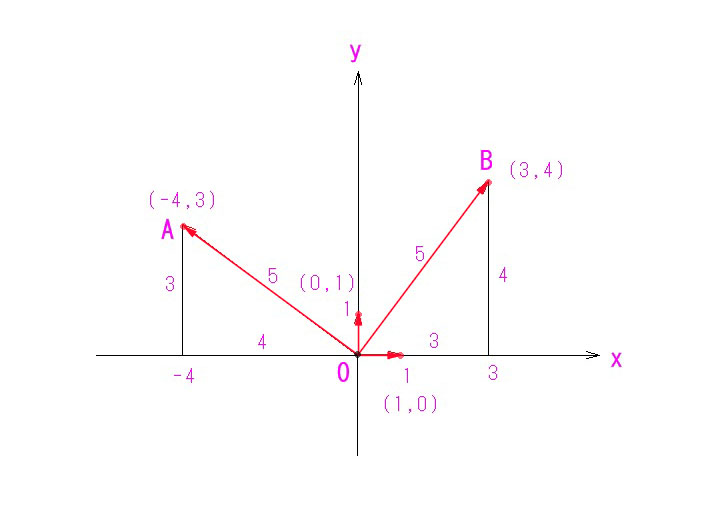

”内積”と聞いただけで逃げ出す日本人が多すぎる!

その食わず嫌いで、多くの損失を被ることになりますよ、一生を通じて。

内積とは、ベクトルの対応成分を掛けて合計したものです。

まず、x軸方向の単位ベクトル(1,0)と、y軸方向の単位ベクトル(0,1)の内積を求めてみましょう!

1×0 + 0×1= 0 で、内積=0 です。

次に、ベクトルA(-4,3)とベクトルB(3,4)の内積を求めましょう。

-4×3 + 3×4 = 0 で、これも内積=0 です。

そうです。直交する2つのベクトルの内積は、常に0になるのです。

3次元の任意の2つのベクトルA(a1,a2,a3), B(b1,b2,b2)も同じ計算方法で、

A・B(内積)=a1×b1 + a2×b2 + a3×b3 で、直交していれば、値は常に0になります。

どうでしょう? 内積って簡単ですよね。 さあ、気を取り直して、昨日の講座をちゃんと読んてみてください!

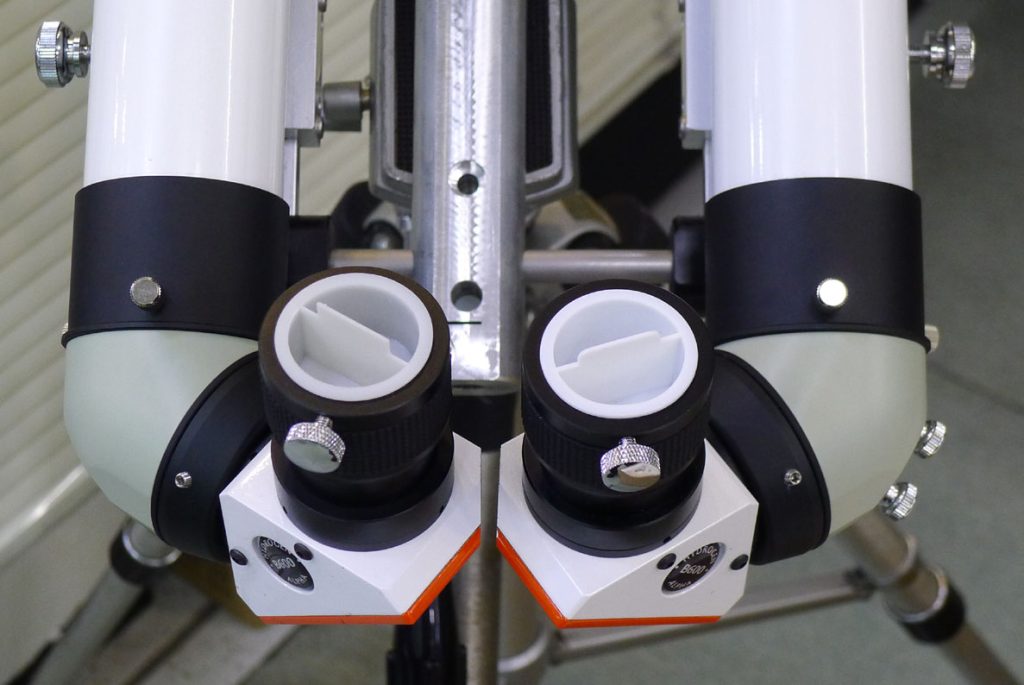

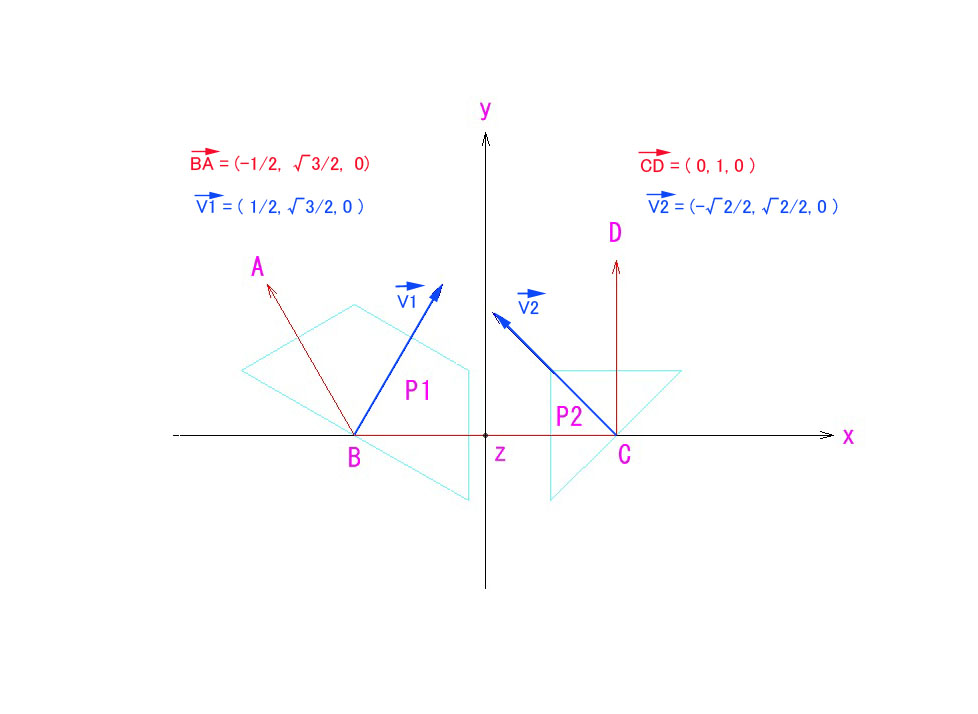

60度転向のプリズム/ミラーを2つ接続して、所定のアングルだけねじると、90度対空の正立ミラーになる、というのがEMSの原理であることは、すでによくご存じと思いますが、その内の1つのプリズムを90度プリズム(直角プリズム)(P2)に交換しても、別の正立解があるのです。

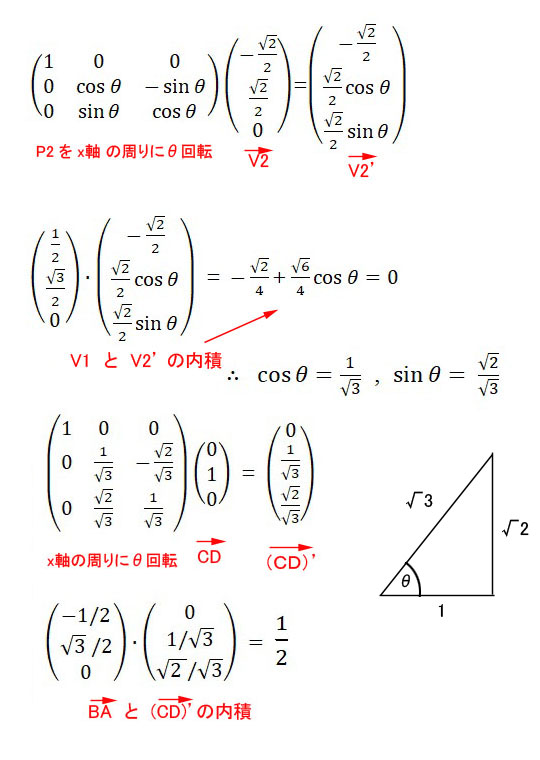

まず、P2をX軸の回りにθ回転させてみます。→ V2’→

すると、V1→とV2’→が直交するときが正立解なので、直交条件の内積=0 から、回転させるべきθが求まります。(cosθ=1/√3)

次に、求まったθ(cosθとsinθ)から、P2 回転後の (CD)’→が求まるので、(CD)’→とBA→の内積を求めれば、その角度が求まります。(CD)’→とBA→の角度=αとすると、cosα=1/2となり、α=60°、従って、対空角度は180-60=120°、ということが分かります。これは、90度対空よりもさらに30°下を覗き込む角度になります。

(※ V1→、V2→は、反射点、B,Cに於けるそれぞれの法線単位ベクトル。図示したその他のベクトルも全て単位ベクトルとする。)

昨夕放送のNHKのトリセツショー”楽に見えるメガネ”を、家内に促されて見たが、

酷いものだった。

この手の番組で、眼の構造や生理を正しく紹介したものは未だかつて見たことがなく、

落胆させられるのが分かっていたので、私はまず視ないのだけど、今回も、やっぱりか!という印象しかなかった。

思い出すだけで腹が立つので、早く切り上げたい。

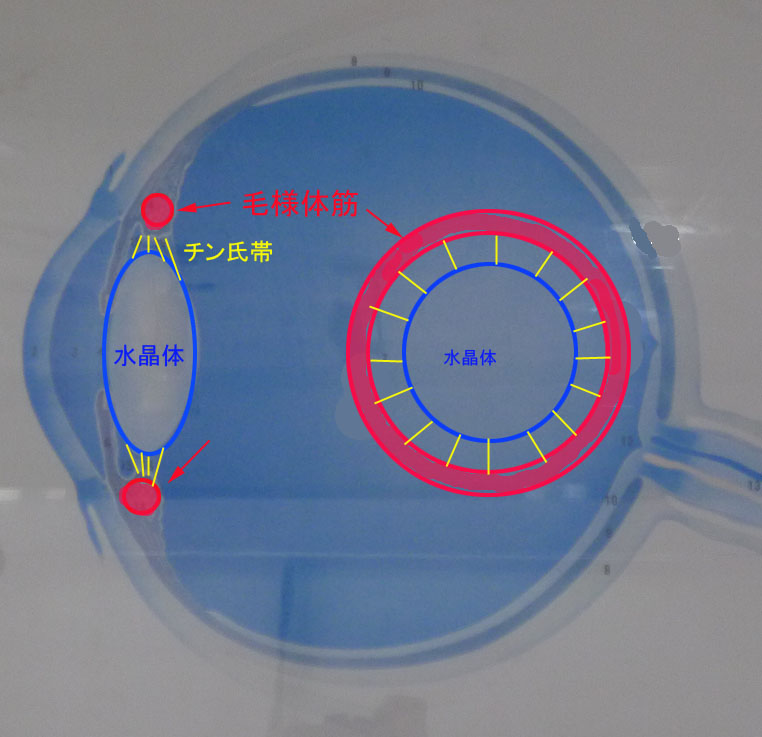

まずは、毛様体は水晶体を直接抱き込んでいるのではない。

番組の立体モデルでは、毛様体が水晶体を周囲から懸命に絞りこんで膨らませている様子が描かれ、

誤解を助長していた。

毛様体筋が水晶体を絞り込んで力ずくで膨らませているイメージは、99%の方が持っている誤ったイメージで、昨夕のNHKによる説明は、その誤解をさらに定着させるもので、許しがたい。

毛様体筋は、図のように輪ゴム状の筋肉で、肛門の括約筋と同じだ。リラックスした状態では、輪ゴム(毛様体筋)の直径は大きくなり、結果として、水晶体を周囲から引っ張るので、水晶体は薄くなる。

緊張すると、輪ゴム(毛様体筋)の直径が小さくなるので、水晶体はチン氏帯を介して毛様体に引っぱられていた張力から解放されることで、自らの元の厚い形状を弾力的に取り戻す。水晶体自体は意識の無い器官であり、チン氏帯で引っ張られることでその時の形状(厚み)が決まっているに過ぎない。

もう一度まとめておくと、水晶体は決して頑張って脹れているのではなく、元来、膨らんでいる本来の形状を周囲の毛様体のリラックス度に応じてチン氏帯に引っぱられて一定の厚さを保っているということです。

水晶体が加齢で変質し、弾力性を失って来ると、毛様体筋の努力が徒労に終わって、希望値ほどには膨らんでくれなくなるのが、いわゆる老視(老眼)の状態なのです。 従って、毛様体筋に活力を与えて老視(老眼)の症状を改善させると謳っている目薬なんかは、前提から間違っていて、限りなく”詐欺”に近いものだと言えるわけです。

番組では、「現代人は、遠く(5m以上)よりも近くを見ている時間が圧倒的に長いから、無限遠設定よりも、近めに焦点を合わせたメガネの方が楽ですよ。」という趣旨でしたが、果たして、そうなのか?

番組では、年齢のことを全く言わず、一律に上記の診断を下しているところがおかしい。

番組の主旨を言い換えると、「年齢に関係なく、メガネは無限遠に合わせるよりも、適当な有限距離に合わせた方が楽ですよ。」

と言っていることになる。 これは、無限遠に合わせたメガネに対して、若干の+度数(凸レンズ)を装用した方が生活が楽になりますよ。と言っているのと同値である。

それを仮に2mとすると+0.50D, 1mなら +1.0D ということになる。 これは、実は私が常日頃から、これから白内障の手術を予定している方に推奨している、眼内レンズの度数と被る。その意味では、私と同意見のようにも思えるが、これから白内障の手術を受ける予定の70歳以上の老人と、十代、二十代の若者とに同じ処方が適用できるわけがない。白内障手術で濁った水晶体の代わりに挿入する眼内レンズは生の水晶体のように伸縮せず、固定しているために、明視距離に対する配慮が特別に必要になるわけだ。

調節力が十分に旺盛な若者に対して、わざわざ調節を介助してやる必要はないどころか、有害でしかない。

私たちの眼は距離に応じて調節すると同時に、連動して自律的に目標に輻輳するようになっている。

調節だけ解放して、輻輳は今まで通りにやりなさい、という信号を出さないといけない脳は疲れる。

若い正視の人(メガネ不装用の人)に、「あなたは近くを見ることが多いので、常にS+0.5Dくらいの凸レンズのメガネを装用しなさい。」と言っているのと同じで、これは、足腰に全く問題のない若者に対して、筋力アシストの装具を着せて、「どう?いつもより楽でしょう?」と言っているのと、何ら変わらない。

物作りを長年やって来て、一番障害になるのは、設備(工具)の不備よりも、むしろ私たちの頭にこびりついた固定観念です。固定観念から、”不可能”と決めつけてしまうのです。

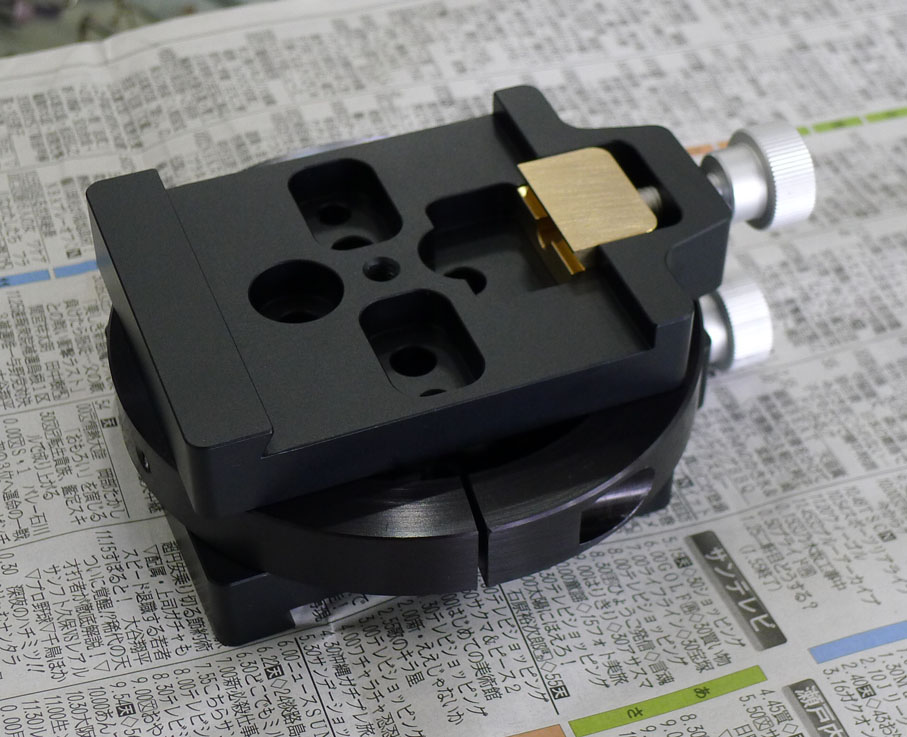

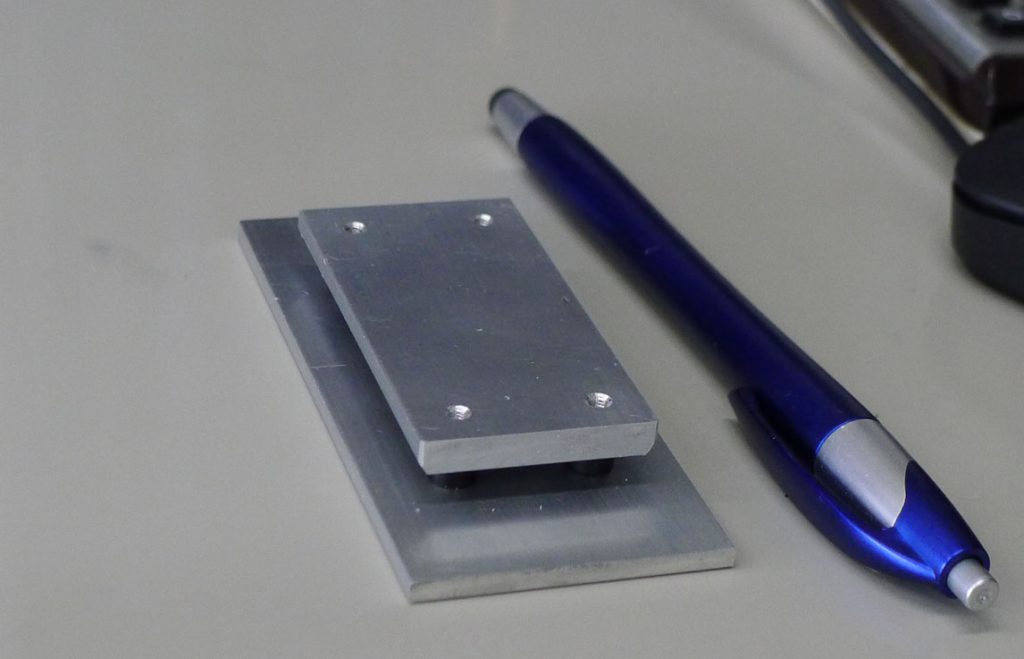

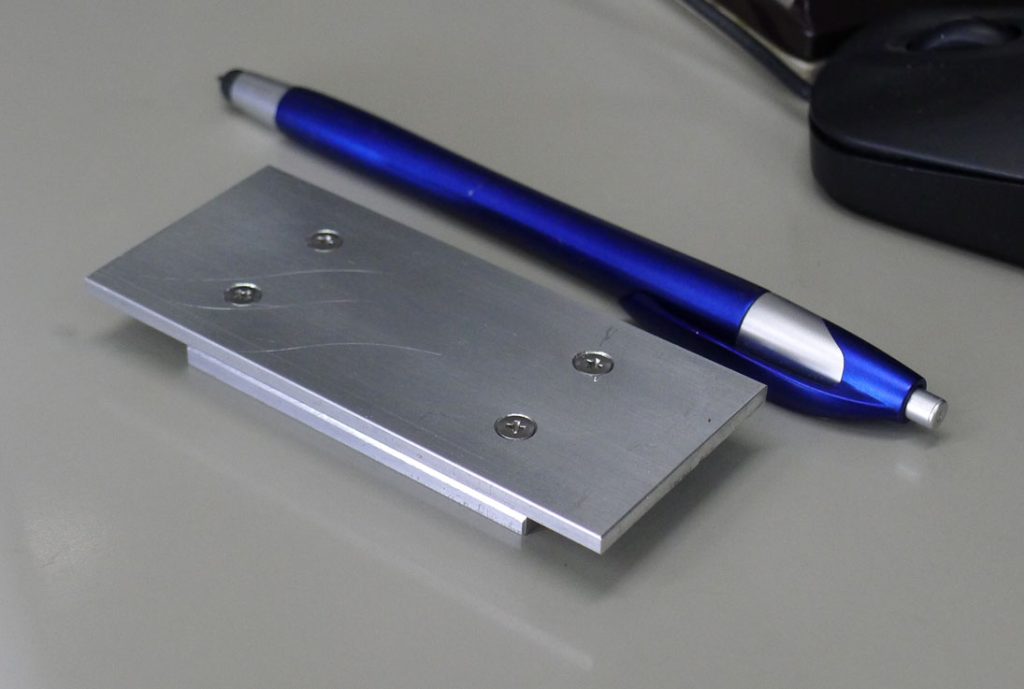

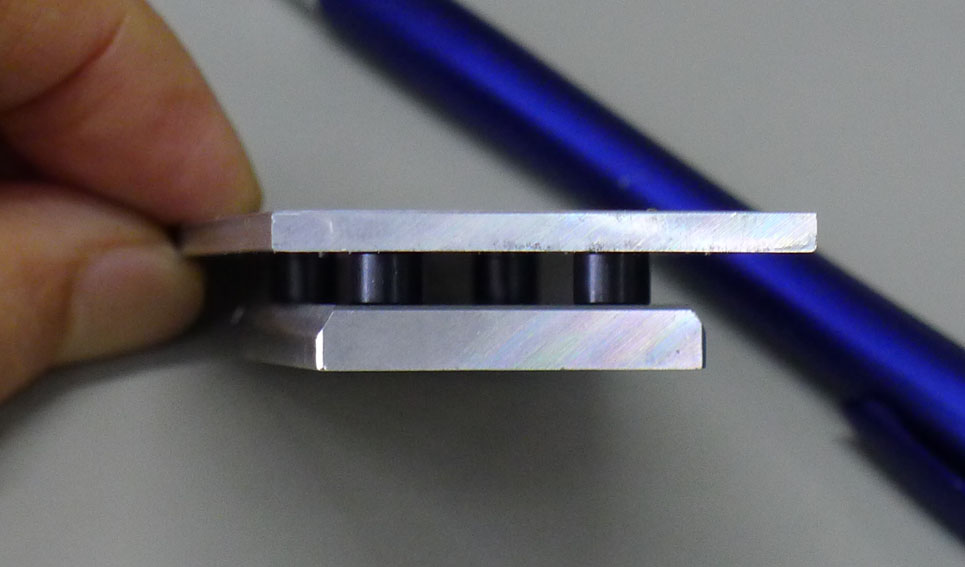

アリガタ=正確な台形断面 というのもその一つ。アリミゾについては、少なくとも片面は綺麗なテーパ面が望ましいのですが、相手のアリガタは、必ずしも完璧な台形断面にする必要はありません。

ほぼ矩形の板材がそのまま活かせたら、実に簡単に作れます。

素材は、ホームショップを漁っているようではダメで、部材屋さんに直接注文するのが良いです。

知らなければ、地元の加工業者さんに頭を下げて、購入先を探しましょう。部材の注文の仕方ですが、少し割高になりますが、”スーパーカット”を指定すると、最終サイズ(精度±0.1mm以下)で仕上げてくれるので、自分でサイズ調整する手間を考えると、その指定で注文するのが賢明です。

自作で技量を上げようとするなら、まずは材料の知識を得るのが最初です。部材メーカーが規格表の冊子を提供するので、それをゲットするのが、自作マニアが、中学生の夏休みの工作レベルから脱皮するための第一歩です。

私も自作マニアから始めた超零細業者ですが、今では部材屋さんが、ネジ1本でも届けてくれます。