22年ほど前にも、EMSのニュートン反射への応用をご提案したのですが、ほとんどご理解いただけなかった印象があるので、今度は、基礎からご説明したいと思います。

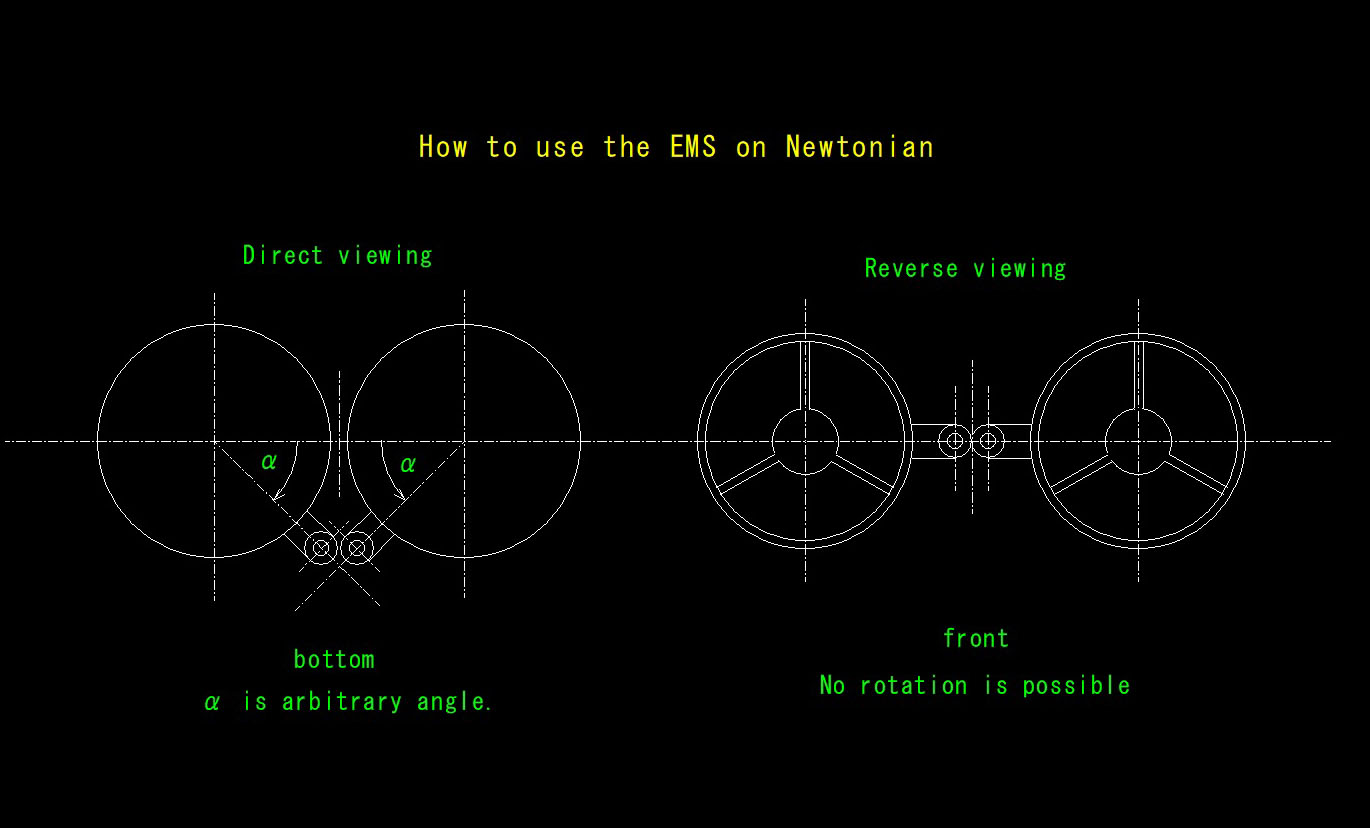

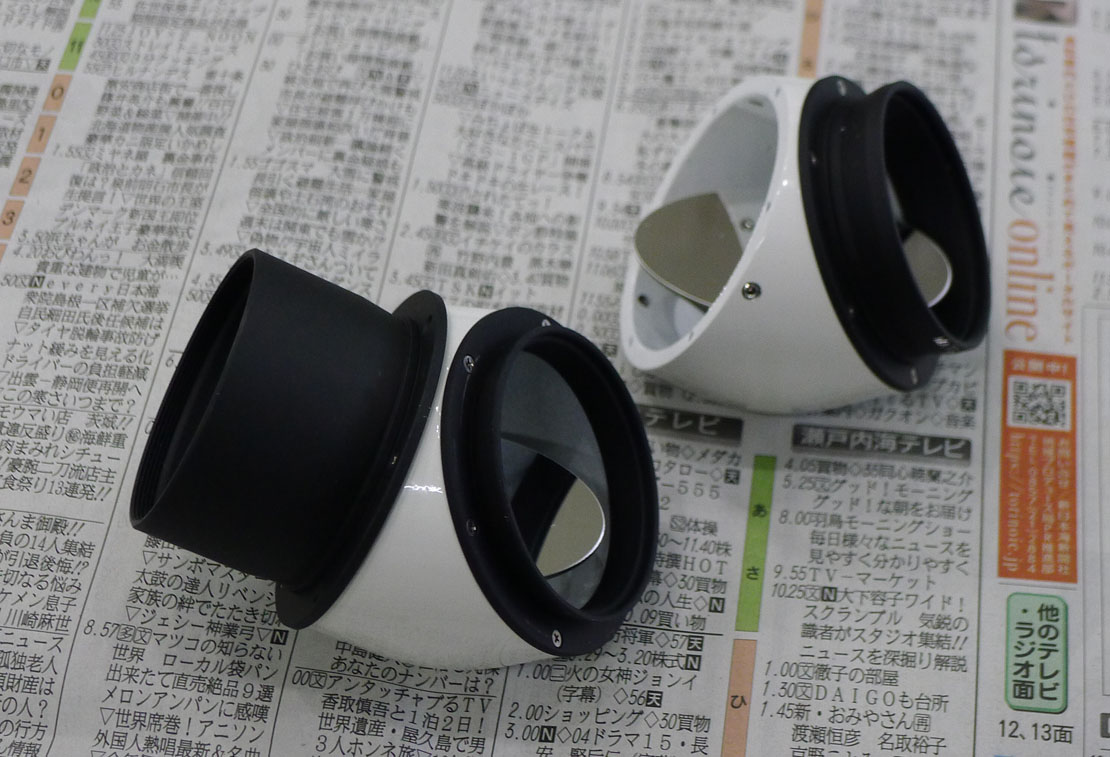

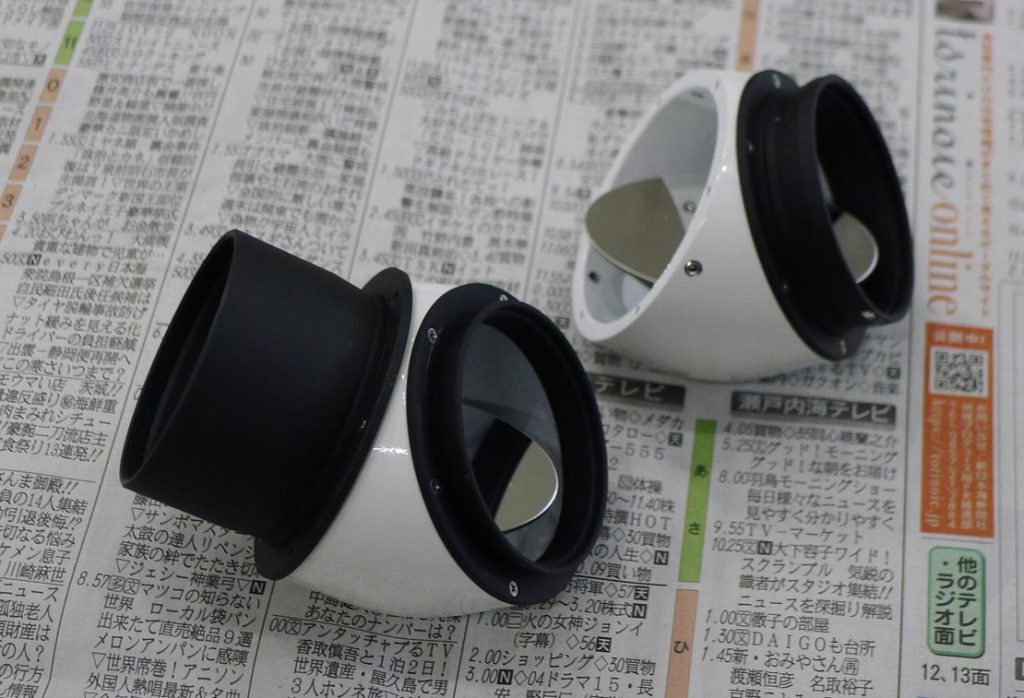

EMSを標準形のまま崩さずに利用する場合、図のように、左から、直視(バズーカ砲スタイル)と、逆視スタイルの2種類があります。混乱を防ぐために、今回はその2種類だけのご紹介に留めます。

22年前は、特殊でかつ極めて有効な応用方法をご提案したのですが、それは理解が出来る方(あるいはちゃんと学習する方)だけの特権としておきましょう。

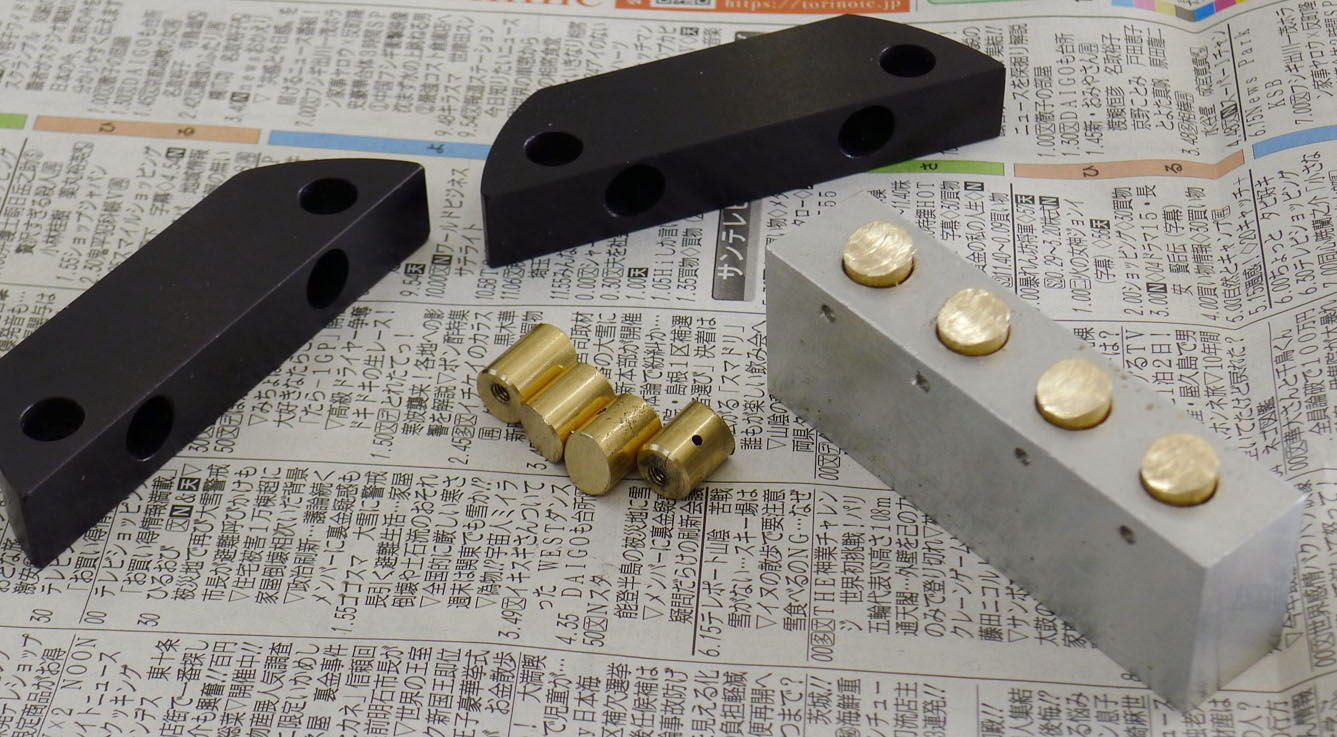

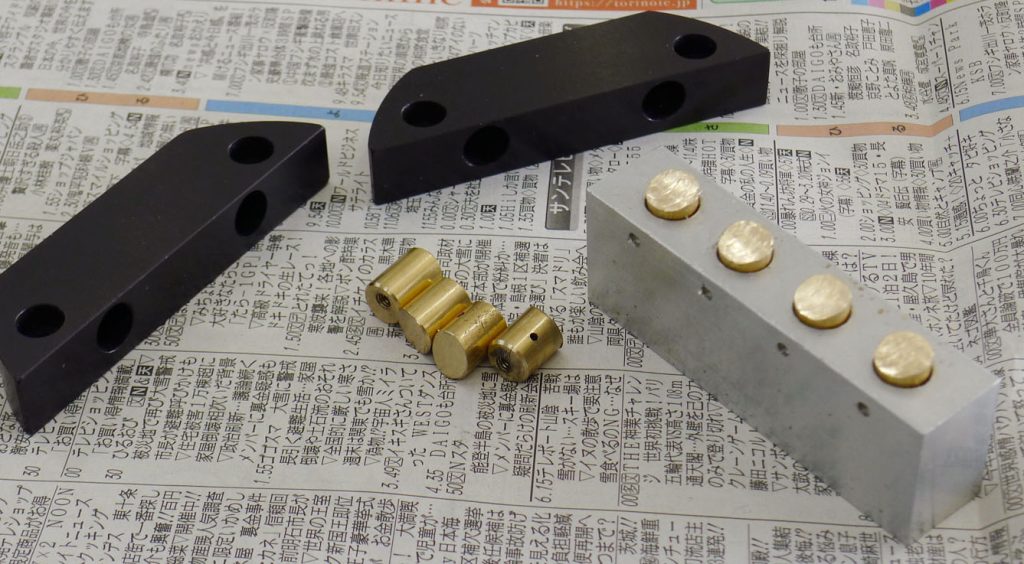

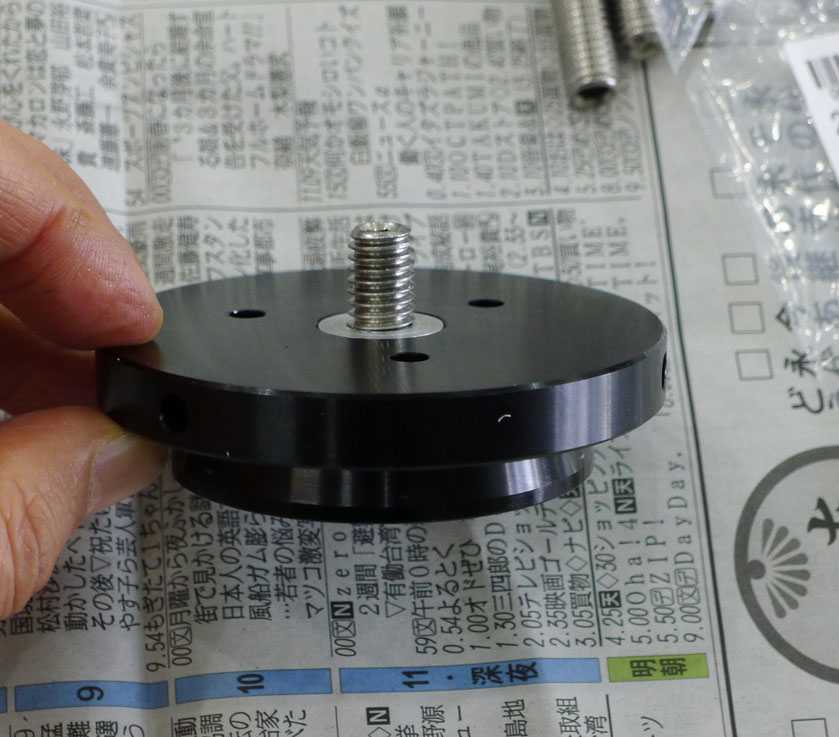

左の直視の場合、鏡筒(もしくは筒先)回転が目幅調整の手段となります。回転機構の製作が無理な場合は、鏡筒のメインフォーカサーで目幅を調整し、フォーカスとピント補償のために、アイフォーカサーをアイピース直前に配置します。

右の逆視の場合、鏡筒を回転させると、二倍角で像が回転するので、鏡筒回転による目幅調整は不可です。正立像で見られるのは、左右の接眼部が対面する、図の角度に限られます。

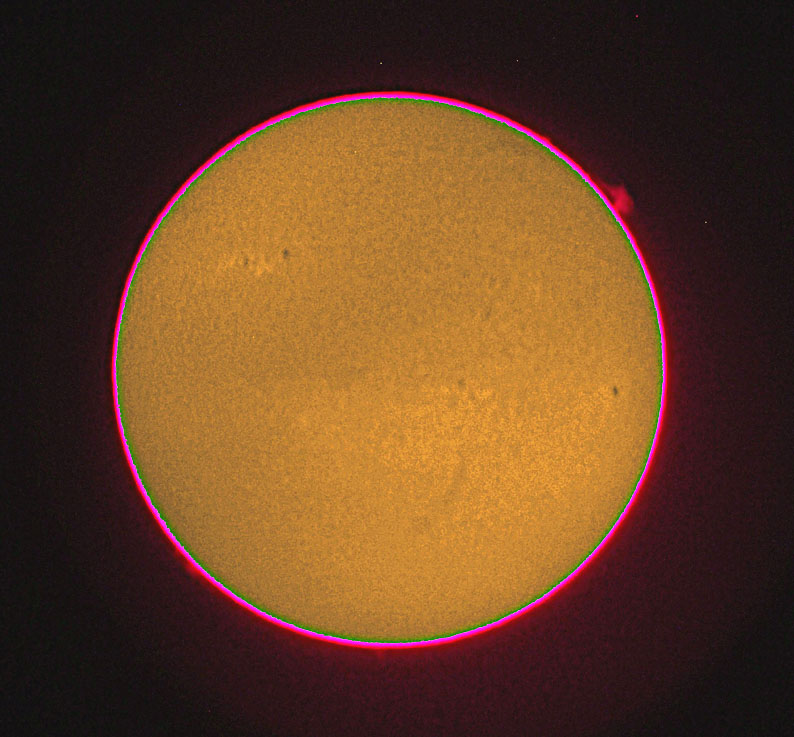

もう一つ重要なことは、同じ正立像でも、逆視で用いると、左右の眼に対して、鏡筒の左右が入れ替わるため、立体視の効果が逆転するということがあります。つまり、遠近が逆転します。

その点、22年前にご提案した方法は、逆視ポジションでは倒立像になるため、左右の鏡筒の交換が立体視の逆転を相殺し、正常な立体視が得られます。