I am sorry to say that my blood disease was discovered and have to focus on the treatment for the time being.

Two pairs of the EMS-UXL will be finished before I go to the hospital on 6/6.

But I must apologize to other guys who are waiting for the orders , asking for another week or two to wait more.

血液の病気に罹患してしまい、来月の初旬より、しばらく入院致します。

EMS-UXL ×2 は、入院予定日(6/6頃?まで延ばしてもらう予定)までに仕上げるつもりですが、その他の方につきましては、大変恐縮でございますが、さらに1~2週間程度お待たせしますこと、なにとぞお許しくださいますよう、お願い申し上げます。

Another lot of EMS housings ready to be painted

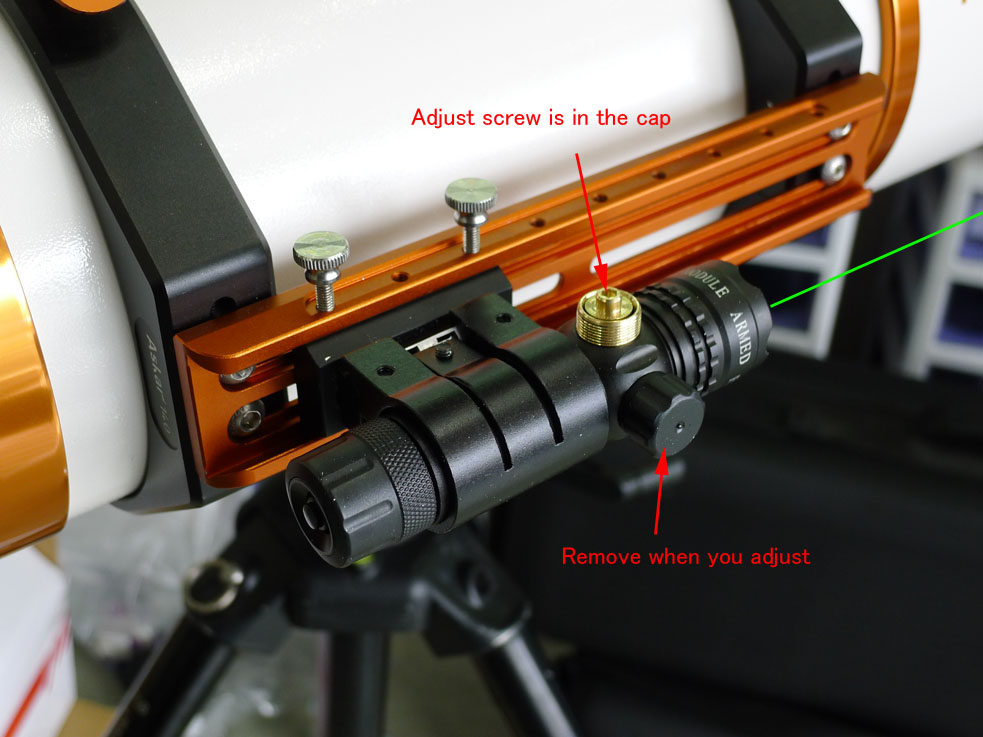

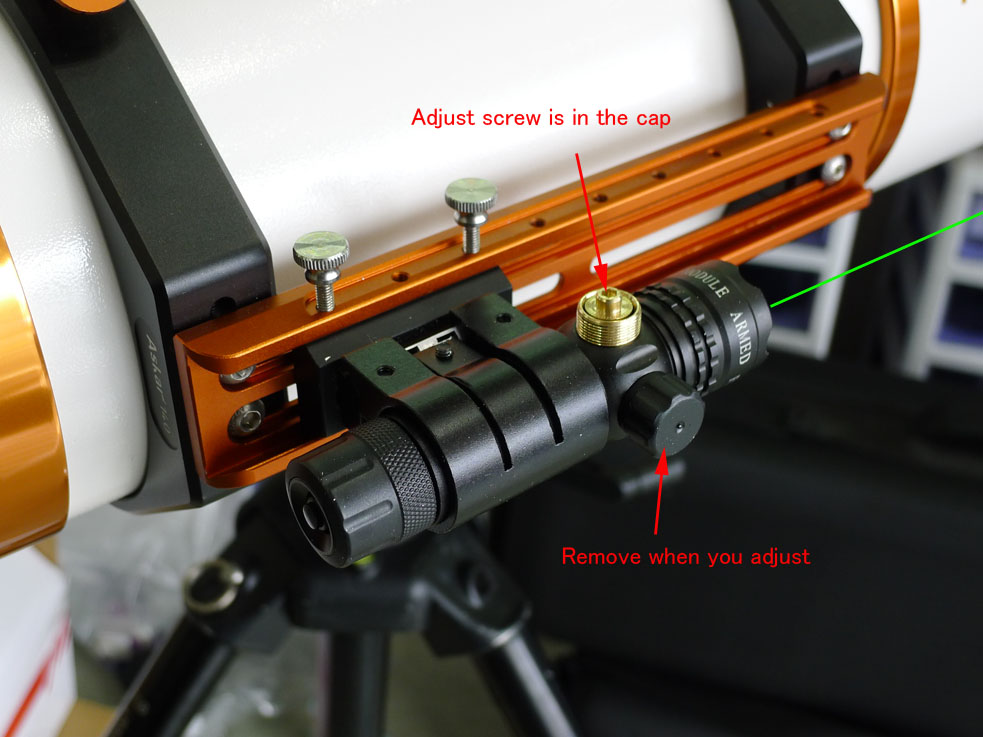

Askar 140-BINO in the making -11; Release Switch for the laser arrived / レリーズスイッチ着荷

別売になっていたレリーズスイッチ、多機能になっていました。

以前は、固定スイッチ(常灯)と、レリーズスイッチ(押している間だけ点灯)との棲み分けでしたが、今回の別売レリーズは、両方のスイッチを備えていました。

初期調整する時は、押しっぱなしにしなくても、常灯側のスイッチをONにして作業するとやりやすいですね。

Another lot of EMS Housings being processed

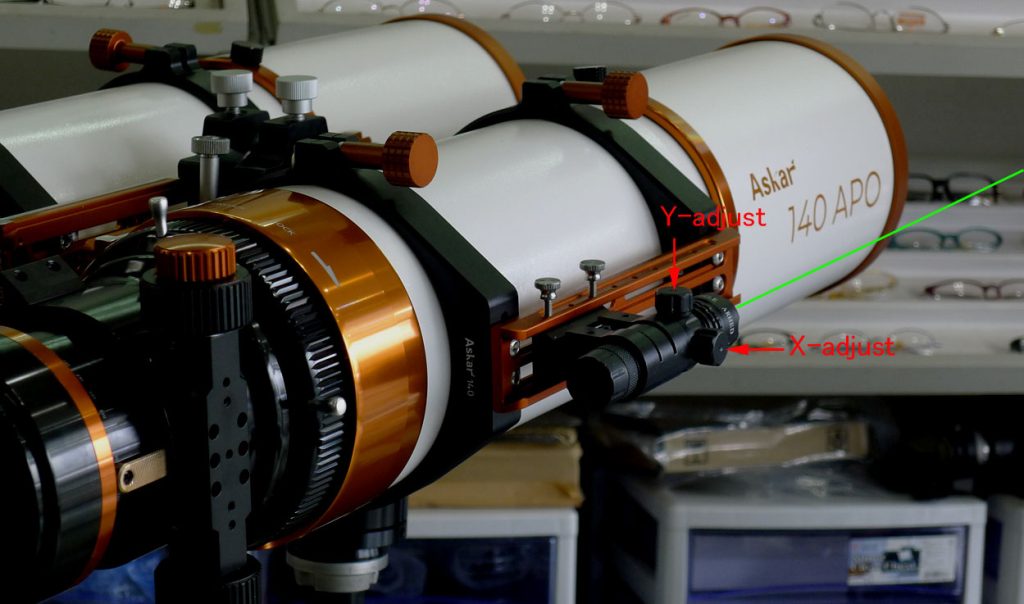

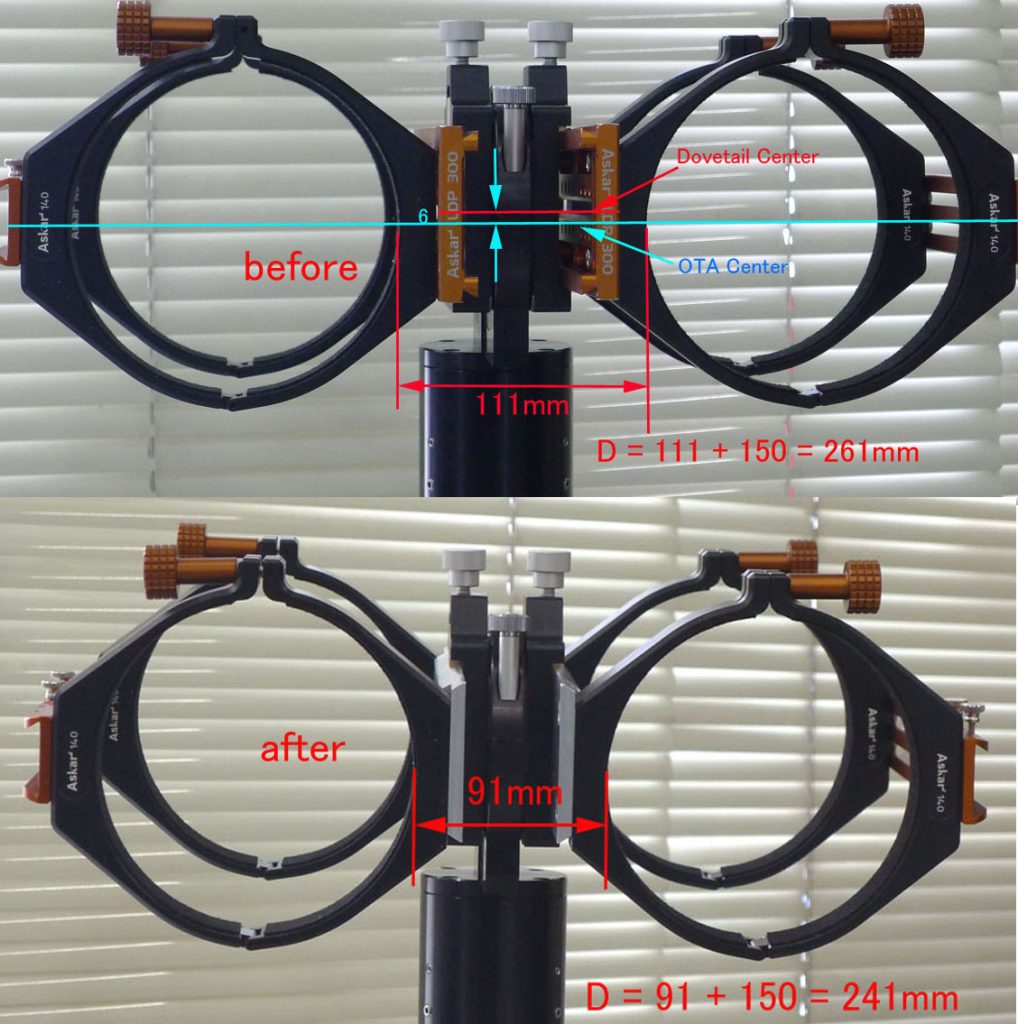

Askar 140-BINO; Fundamental design change-10 / 根本的な設計変更/ D を20mm短縮!

純正アリガタの幅のカットはしたのですが、超肉抜き構造だったため、当初の予定の段差加工が出来ませんでした。当鏡筒はそれでも、バックフォーカスが十分にあったため、見切り発車したものの、理想から外れた設定は気になって仕方がありません。

そこで、ソリッドなアリガタを最初から作ることにしました。一見、簡単そうな加工に見えますが、丸一日半かかりました。因みに、肉抜きなしのソリッド構造にはなりましたが、無駄な長さをカットしたので、以前(500g)よりも軽く(450g)なりました。

片側で10mm、左右で20mmの間隔縮小です。

111mmから91mmへの短縮、たった20mmと思いますか?

これ、身長で言うと、2mの人と、164cmの人の違いです。

昨今のパーツ類の超肉抜き、穴だらけ傾向、追加工する者にとっては非常に迷惑です。

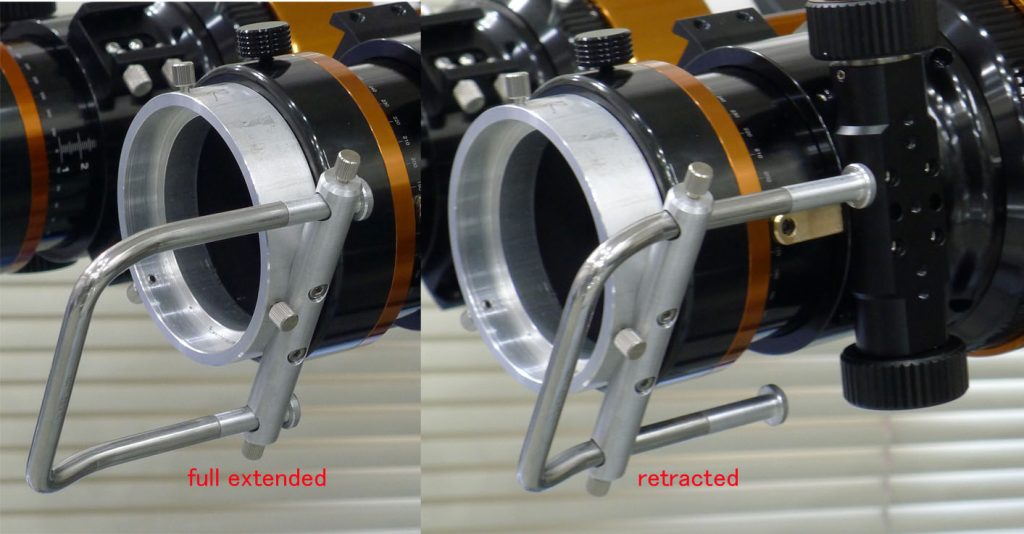

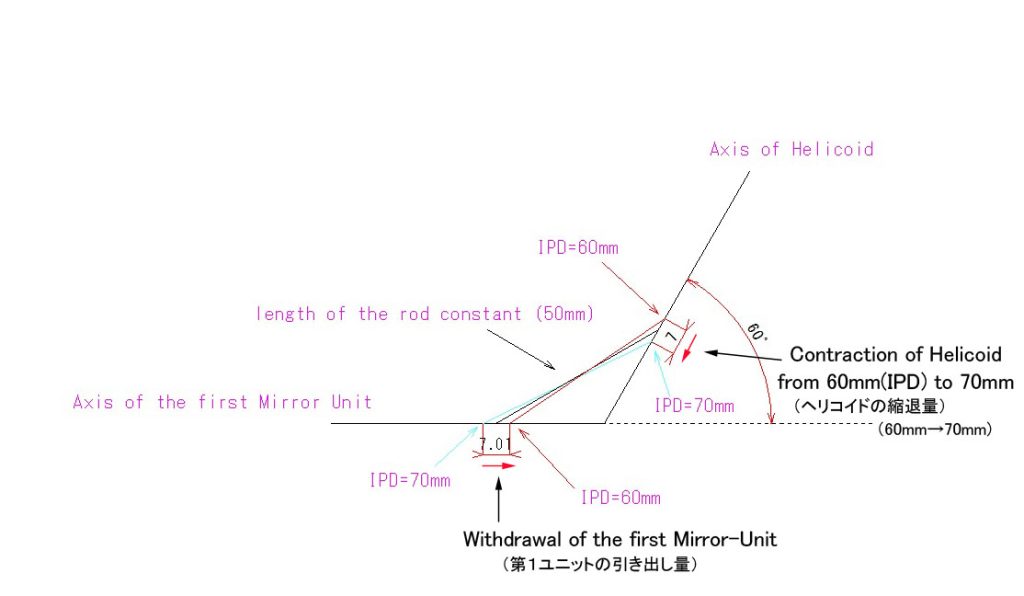

Principle of the Focus-Compensator/ EMSのピント補償機構の原理

目幅調整のピント補償機構についてご説明します。

第1ミラーユニットを、望遠鏡の主光軸上で自由に浮動するように配置し、第2ミラーと望遠鏡接眼部を一定固定長のロッドで繋ぐと、ヘリコイドの縮退(伸長)量と第1ミラーユニットの伸長(縮退)量がほぼ一致するという原理です。

では、目幅を60mm→70mmまで変化させた時に、ヘリコイドの縮退量をどのくらいの近似でEMSの移動(第1ユニットの伸長)が補うのか、実際に作図してみました。

目幅を60mmから70mmに広げるということは、片側で5mm広げるということ。ヘリコイドの縮退量はその√2倍なので、約7mm縮める必要があります。 その時に、第1ユニット(結果、EMS全体の移動と同じ)が何ミリ引き出されるか?という話です。

実際に作図して測定してみると、ヘリコイドの縮退量の7mmに対して、EMSの引き出し量=7.01mmという、実用上完璧な近似度を満たしていることが分かりました。

(※リンクロッドの一端は第2ミラーユニットであり、他端は下の写真で一見第1ユニットに見えますが、そうではなく、望遠鏡のドローチューブ末端に固定する外筒なので、望遠鏡に固定していることになるのです。)

Nostalgic EMS-UXL with the Focus-Compensator

5-seconds’ repair was done on the 12-years’ old special EMS-UXL.

The cause of the play was the loose screw to connect the inner linear pipe “1” and the joint ring “2”.

12年ご使用いただいたピント補償機構にガタが生じたということで、12年ぶりの特別仕様のEMS-UXLと再会しました。12年のご使用で、摺動部にガタが生じたのかな?とチェックしましたところ、摺動内筒-1 と第一ハウジングに固定されているリング-2 の連結部のネジ(赤い矢印3カ所)が緩んだことによるガタで、摺動部自体には全く消耗もガタもありませんでした。5秒で修理?完了!

我ながら、よく作ってたな、と自賛した次第。^^;

12年ご使用いただいたにも関わらず、内部も外部もご覧の通り、新品同様。適切なご管理に感謝!