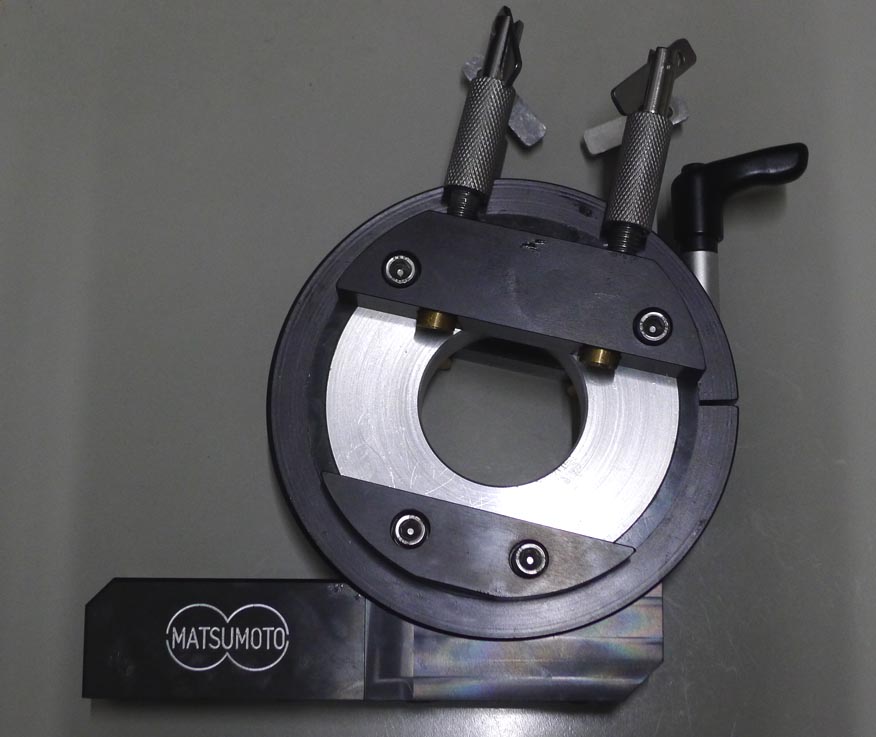

Askar-120-BINO in the making -4 (Clamping Screws for the Center Mount)

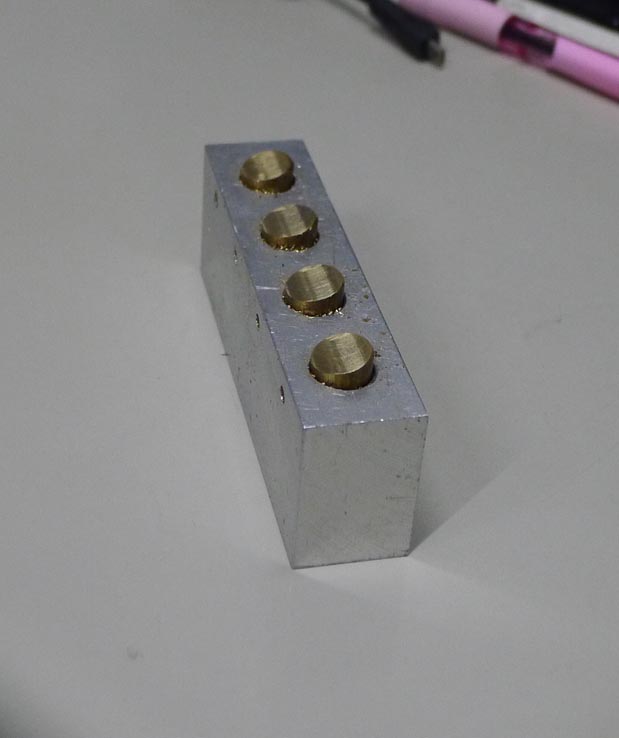

Askar-120-BINO in the making -3 (Clamping Tips for the Center Mount)

垂直回転ユニットのアリミゾクランプのチップの材料(真鍮棒)です。

所定の長さにカットした端面に偏心穴を加工します。センター穴だと加工が楽なんですが、それだと、チップのテーパ面がくるくる回転してしまいます。あるいは、こうしたチップを一切止めて、単純にネジを尖端で押すので良ければ簡単です。(安物の架台は皆ネジ押しで、アリガタはすぐにボコボコになります。^^;)

これは最終的な穴ではなく、材料を治具に固定するためのネジ穴のための下穴なので、一回り小さい穴径です。

中軸架台1台分のクランプチップの材料を治具に固定したところ。

VIXEN規格のアリガタ用に、15度(75度)の角度で先端をテーパ加工したところ。

治具から外したチップは、まだ次の工程が待っています。

たかがクランプネジの先端部品1つだけで、これだけの工程があります。

ユーザーさんは一般に結果しか見てくれないので、これだけ努力しても、結構、重箱の隅をつついてくれます。もちろん、中には感動してくださる方も少なくはないですがね。まあ、一般に、自作マニアから物作りのプロになった瞬間から始まる試練であって、それに鍛えられて製品が成熟して行くわけだから、愚痴ってはいけなんですがね。

ただ、物作りをして行く上で、一番辛いのは、「最初から自前の調味料のセットを持参してシェフの料理のテーブルに着く方が多い。」ということです。シェフの心理としては、まずは出された料理をそのままの味で味わって欲しい!ということです。最初に”疑い?”が生じても、食べ終わる頃には納得してくれるはずです。一応、そのまま何回か食べた上で、味について意見があれば、建設的助言として、シェフも素直に聞くでしょう。

そこには、天文マニアの独自性志向というか、使い方に於いても、独自の物を構築したい!という欲求があるのだと思います。 だから、製作者の想定外の使い方をする人が多くなる。

Adjustable Spacer ring / アジャスタブルな同焦点リング !

カメラレンズなら、そのままセットすれば∞のピントはほぼ合うのだが、望遠鏡業界、同一メーカーの製品(アイピース)ですら、ピント位置がまちまちだ。見る対象は常に無限遠にもかかわらず、天文マニアは儀式のように高価で重いフォーカサーを引いたり入れたりして天体を見る。

少なくともパーソナルなユースに限定した時、本当にあの重厚高価なフォーカサーは必須なのか?と、以前から考えて来た。

この度、カメラレンズを使用した超広角BINOを検討するに当たり、ズームレンズでは、フランジバックにアイピースの焦点を合わせることの重要性を学んだ。パーソナルなユースでは、最初だけ、入念に同焦点リングの固定位置を吟味すれば済むことなんですが、短いリングを正確に斜めにならないように、かつ0.1mm単位の位置精度で固定するのは、一度きりとは言え、かなり面倒。

そこで、アジャスタブル(伸縮式)な同焦点リングを製作してみた。

たった3mmほどの調整ストロークだが、内リングの固定位置によって、最大位置は自由に設定できる。

EMS-UXL SET for Sweden in the making

Super-Wide-BINO Project-5 / 75-150 zoom F4

SMC-TAKUMAR-135mmに続いて、75~150mmズーム F4 を試してみた。

あれ、ズームでピントが激しく移動するぞ!と、恥ずかしながら、しばらくドツボにハマったものの、翌日には原因が判明。どういうことかと言うと、固定レンズでは問題なかった、レンズの∞位置とアイピースの無限遠ピントを最初に合わせる必要が、ズームレンズではあることに気付きました。偶然セットしたヘリコイドが奏功したわけです。

Naglar-16mm(82°)だと、4.7倍(17.5° )~9.4倍(8.7° 射出瞳径=4mm)の超絶広視界。 しかも、見かけ視界が望遠側から広角側に操作しても全く変わらない。この辺は、広角側で見かけ視界が著しく狭くなる一般的なズームアイピースとは一線を画し、新鮮な感動あり!

最大外径の公称値が64mmというのがややネック(自分の目幅=62mm)だったが、実測してみると、ほぼ63mm。低倍用なので、自分用なら誤差の範囲だ。いざとなれば、ラバーベルトを外せば良い。

もう一点、バヨネットの所に、(私の使用目的には)無駄な突起が!

これで写真を撮る予定はないので、即折って切除した。(後に大幅なピント移動を発見し、これが原因か?としばらく悩んだが、関係なかった。^^;)

Emergency Case -2

The IDEA of Survival Weight System for the Gimbal Head / サバイバル-ウェイトの提案!

Emergency case -2 /急患さん/バックフォーカスの追加確保-2/ 当日手術、退院( LOL) ^^;

厚み約1.5mmの超薄パイプ、旋盤のチャックで掴めば潰れてしまう。

まずは治具作りから。↑

ところで、後で判明したのだが、2本お預かりした鏡筒パイプの内径が微妙に違い、2本目は修正しないと治具が嵌らなかった。(珍しくないこと)

対物ユニットはねじ込み、フォーカサーは3方ネジ止め。 普通ならフォーカサー側をカットするのですが、今回は諸事情を勘案して、敢えて対物側をカット。(15mm)

15mmカットした後で、ネジ切り。 旋盤のネジ切機構が故障しているので、フライス盤でネジ切加工。縦向き加工なので、短い鏡筒が幸い。(長い鏡筒は加工できない。)

さっきの治具同様、ネジも2本で同じCNCプログラムで切ったにもかかわらず、2本目のレンズはねじ込みが渋く、修正を数回やるはめになった。

この写真で、鏡筒の手前をカットしなかった理由がお分かりになると思う。

鏡筒の手前側を15mmカットするためには、ブラケットの移動が必要になり。元の穴が露出するのと、精密さを要求される穴加工がブラケット×4,鏡筒手前端の3等分穴3個の合計7個。 しかも、それぞれが位相が合わないとおかしくなる。

アマチュア的には対物側のネジ部のカットは論外だと思うが、加工手段があれば、対物側をカットする方が結果が綺麗で、仕事も楽になる。

一挙に作業を進めたので、Before-After がお見せできない。 わずか15mmとは言え、さらにコンパクトになった。