15cmF5-BINOですでに確立している方法です。やるか?やらないか?だけの話!

いかに小規模のBINOであっても、光軸調整機構と目幅調整機構は結局は譲れないようね。

もともと暗がりで使う道具だから、潰せる懸念材料は全て潰しておかないとね!

Innovation of Astronomical Telescope

正立ミラーシステム(EMS)を開発した松本龍郎のサイト。 たった2回の反射で天体望遠鏡の像を正立像にします。

Tatsuro Matsumoto; Inventor of the EMS, Erecting Mirror System. EMS offers non reversed upright image with no additional undesirable abberations.

日英併記としましたのは、海外向けの他、国内の方にも、より多い情報量を効率良くお届けしたい(共有したい)からです。

両者は必ずしも同一内容ではございません。英語の方がよりストレートに表現できる場合もありますし、両言語で内容を補完し合っていることもございます。

FACEBOOKでは、よりリアルタイムな情報とユーザー様からのフィードバックが見れますので、そちらもぜひご参照ください。

Please check my FACEBOOK, too.

You can see the older posts at the Internet Archives,too.

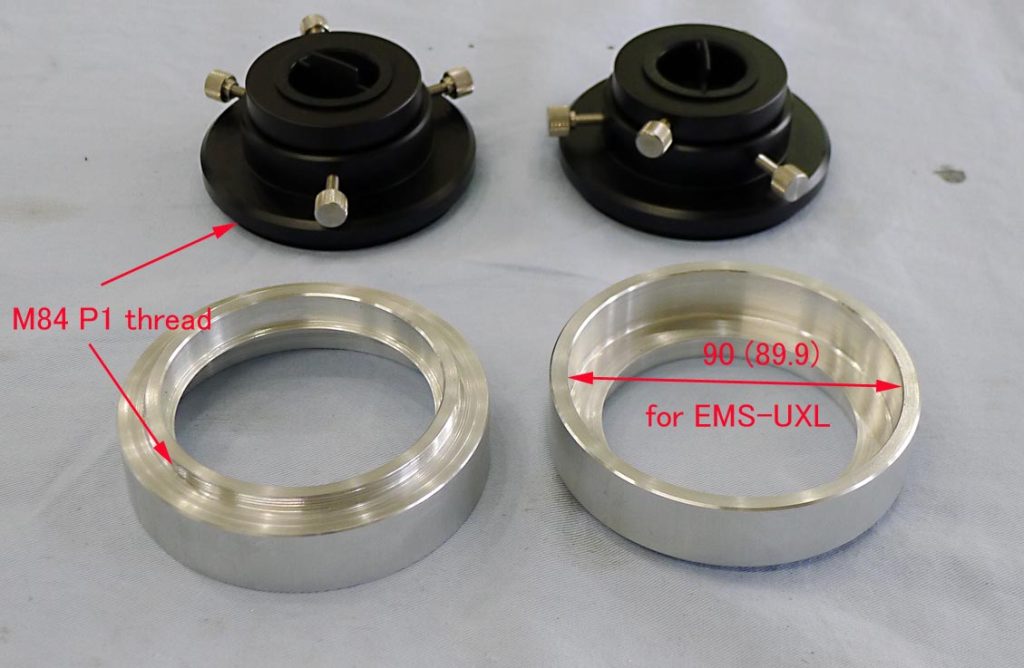

上の黒いのが、Askar120鏡筒の標準付属のエンドアダプターです。同社に限りませんが、せっかくの太いドローチューブを装備しながら、最大接続径=50.8mm(2″)はもったいない!といつも思う。

BINO関連の提携を前提に、秋波を送ってくださるメーカーさんが増えて来たけど、こちらの意識と合致する方は未だ無い。皆さん、どこまで勉強嫌いなんだろう? 新鏡筒を設計、発売する前の段階で、「この鏡筒の接眼部をBINOに適した構造にしたいが、どうすべきか?」という照会をして来たメーカーさんは未だ皆無だ。鏡筒が出来た後で相談されてもねえ、順序が違う!^^;

事前にマツモトと仕様を相談するのは、沽券にかかわると思っているのかな?

EMS-UXLを使用するためには、各自で90φ差し込み用のエンドアダプターを自作するか、外注していただく必要がある。(BINOトータル製作、もしくは、相手パーツを送って来られる場合は特別に対応しています。) 先日も、北欧の方がわざわざ望遠鏡のエンドパーツを送って来られた。(現地の加工屋さんに依頼されるように勧めましたが、図面を描いたりが不慣れの方のようで・・・)

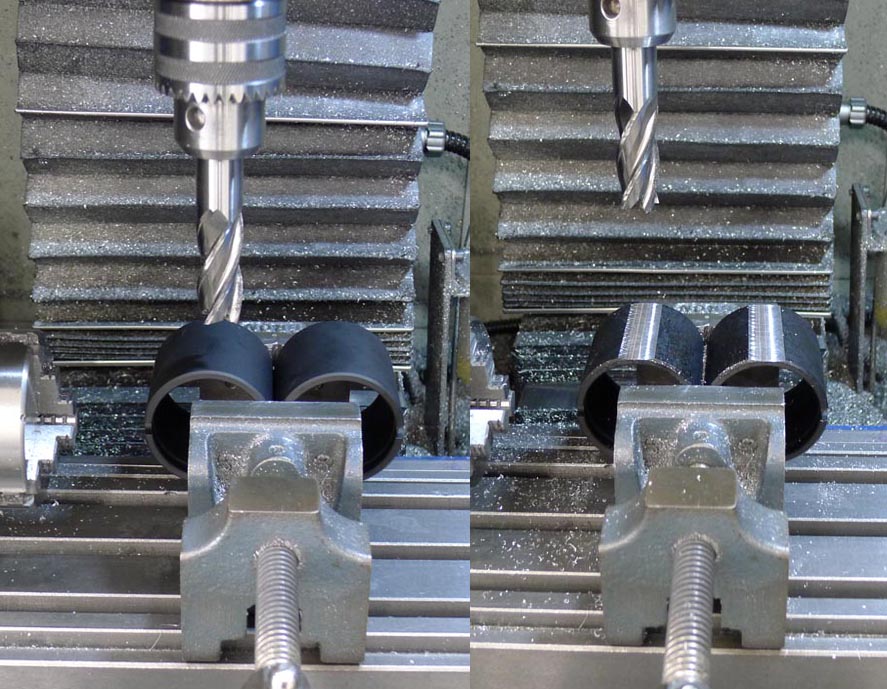

トリミングと言っても、ランダムにやったのでは、見かけが悪いので、左右のローレットネジが揃う形でトリミングしたいもの。上の写真のように左右の2”スリーブを連結すると、自動的に最適な角度位置でトリミングが可能になります。

それを写真左のようにバイス(万力)にセット出来たら、施工は完了したも同然です。

標準の2”スリーブの外径=59mmなので、1mmずつ削れば最小目幅の57mmが達成できるわけです。

自作時代は、ヤスリで延々と削っていました。鏡筒の切断も紙を巻いて、手ノコで切っていましたが、いつも”青の洞門”のスピリットでした。^^;

It is a work of “A -Piece of Cake”, now that I have the CNC Milling machine.

But, when I was an Amateur Telescope Maker, such work means the hard labor with the hand file.

Through the long period of my ATM life, the spirit of “Ao-no Domon” (The Blue Tunnel) was my spiritual support.

“Ao-no Domon” (The Blue Tunnel) is the real story of nearly 300 years ago.

The cliff road by the river in some rural area of Kyushu was so dangerous that so many passerby and horses fell and died on the way.

But, the Lord of the time was reluctant to start making the bypass tunnel , despite the repeated complaints from residents.

So one priest of Buddhism stood up and started digging the tunnel with just a chisel and a hammer.

Despite the pessimistic prediction of the people, he managed to carve through the tunnel of over 300-meters after the indescribable hardships of as long as 30-years.

It is the first story for which I shed tears in my childhood, and of which story often reminds me every time I meet hardships in the work.