塗装済みのEMSハウジング(標準)の在庫が払底してしまったので、次の仕込みの開始です。

作業に無理のない個数として40個ですが、現在かかえているバックオーダーにも足りません。

Innovation of Astronomical Telescope

正立ミラーシステム(EMS)を開発した松本龍郎のサイト。 たった2回の反射で天体望遠鏡の像を正立像にします。

Tatsuro Matsumoto; Inventor of the EMS, Erecting Mirror System. EMS offers non reversed upright image with no additional undesirable abberations.

日英併記としましたのは、海外向けの他、国内の方にも、より多い情報量を効率良くお届けしたい(共有したい)からです。

両者は必ずしも同一内容ではございません。英語の方がよりストレートに表現できる場合もありますし、両言語で内容を補完し合っていることもございます。

FACEBOOKでは、よりリアルタイムな情報とユーザー様からのフィードバックが見れますので、そちらもぜひご参照ください。

Please check my FACEBOOK, too.

You can see the older posts at the Internet Archives,too.

ご質問がないので、また虚しい”問わず語り”(尋ねられもしないのに、一方的に語る。)になるけど、ご説明しておきますね。

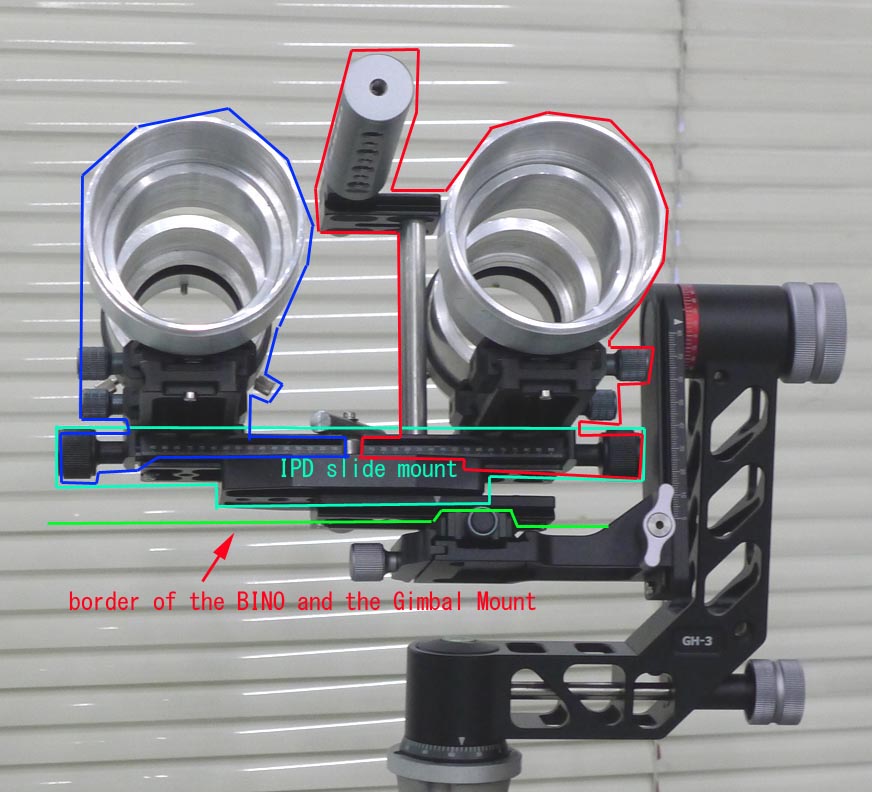

まず、グリーンの線が、BINO本体と架台(ジンバル雲台)の境界線になります。

左鏡筒(向かって右)と連動する部分全体を赤い線で囲みました。また、右鏡筒と連動する部分は青い線で囲んでいます。左右鏡筒共、目幅スライド用のアリガタは十分な長さを確保していて鏡筒のアリガタを把握するシュー部分が一体構造になっているため、最大目幅でもその長いアリガタの半分以上をベースの長いシューが把握するため、目幅調整時の光軸の安定性は全く問題ありません。よく、鏡筒がシューから脱線しそうにはみ出ている!と杞憂のご指摘をいただきましたが、それは写真の読みが浅いというもの。

水色の線で囲んだ部分が、目幅スライド機構です。これは、機構単体をご紹介している過去の投稿を見ていただくと、よりご理解が深まるはずです。

それから、もうお気付きと思いますが、ジンバルマウント側に、把握方向を直角に変更するための小さいシューが1個セットしてあります。これにより、BINO本体が前後には移動できなくなりますが、左右に移動できることで、ユーザーさんの目幅条件等で最適な横位置にBINO本体が固定できます。

BINO本体の前後の重心移動は、もっぱら、左右の鏡筒の前後のセット位置で行います。

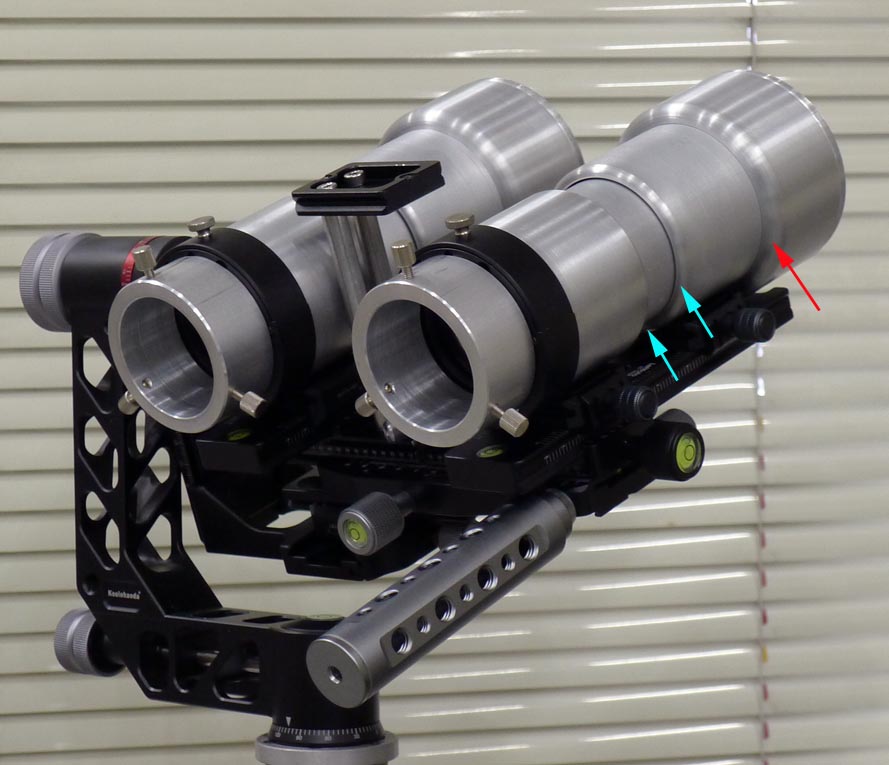

ほぼ完成したのですが、気になる部分の仕上げです。 要所の丸面取り加工の追加(水色の矢印)ですが、印象がかなり変わりませんか?

これは前回の投稿の段階ですでにやっていましたが、初めてお見せします。

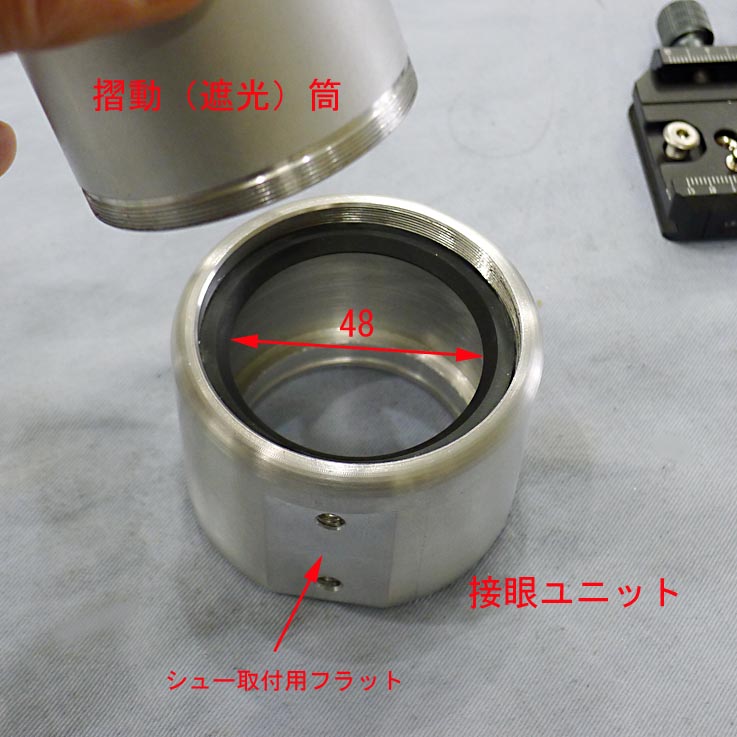

EMSの65φバレル用のバッフルリングが接眼ユニットにベストマッチで、わずかな追加工で摺動筒の底に落とし込んで挟み込むことにしました。鏡筒の内面塗装がまだですが、この遮光リングの迷光防止効果は絶大でした。

クライアントさんは、フードは巻き付け式を採用するから、要らない!とのことでしたが、

やはり、巻き付けるにしても、ごく短い固定したフードは、デザイン上のアクセントの上でも、まさかの時に対物レンズを守る上でも必要と考えています。すでにフィルター枠をセットしたので、フードはそれに接続できます。

また反発を招くかも分かりませんが、従来の方式の問題点や限界があってこその開発モチベーションなわけで、新規な部分の原理や意義をご説明するためには、従来方式の否定や、誤った使用法に対するきつめの警鐘がセットになりますこと、なにとぞご理解ください。

英語の”telescopic”という形容詞は、和訳すると”伸縮式”となるように、天体望遠鏡はあらゆる使用条件に対応するために、伸縮機構を取り入れざるを得ませんでした。対物レンズを除く構成エレメントの内、この伸縮機構が占めるコストや重量が半端ではなく、しかも、最高級品を除くと、摺動時の軸精度が不十分で、回転ガタに悩まされる物も珍しくありませんでした。

小型鏡筒用の伸縮機構として、直進ヘリコイドが多く用いられていますが、直進ヘリコイドは伸縮時に機構が回転しないために、三層構造になっており、一定の内径を維持するためには、外径が太くなり、外径を制限すると内径が小さくなるというジレンマがありました。さらに縮退長を短くすると軸の維持、安定性が危うくなるという構造的な宿命もあります。そして、非常に高価。

で、単純な摺動筒にするという代案もあり、一部メーカーさんの標準パーツにさえなっていますが、これも一定の摺動長を確保する必要があるのと、軸の安定性にも限界がありました。

以上を克服して軽量な鏡筒を作ったとしても、従来の鏡筒バンド+アリガタで架台にセットする発想だと、結局はトータル重量は全く軽くない、という結果にもなりました。小型の鏡筒には、バンドを廃除して、最初から小さいブラケットをセットした物もありましたが、概ねブラケットの首が無駄に長く、底部のアリガタが極端に短く(これは恐らくフィールドスコープのそれを単純に真似たからだと思われる。)、重量級のアイピースを多用する天体望遠鏡には??の仕様でした。

以上、長々と前提の話になりましたが、発想を転換することで、従来のジレンマが一掃できないか?と思ったわけです。

まず、鏡筒バンドは論外であり、それを廃除するのが最初です。そして、架台にセットするのに、やはりアリガタは便利なので、そのアリガタに天体望遠鏡としての必要な機能をできるだけ負担してもらおう!というわけです。

アルカパーツには、写真のように、表裏共アリガタ形状になっている、非常に軽量な両面アリガタプレートが用意されています。天面は、対物、接眼ユニットをそれぞれ正確に固定、スライドさせる基準レールに、ボトム面は架台側に、十分な長さの重心調整ストロークを持たせてセットできるわけです。

摺動筒は、接眼ユニットに固定し、対物ユニットに嵌入する方式ですが、実際には摺動を精密に規定するのは下のアリガタであって、見かけの摺動筒はすり合わせをする必要はなく、内外筒はわずかの隙間を確保していて、実際には接触しません。遮光筒と言った方が良いかも知れません。

取り外している対物ユニットを除く鏡筒縮退長=197mmです。(70ED-F6)

この鏡筒の使い方ですが、鏡筒の伸縮はユーザーの使用環境に合わせて、使用前にあらかじめ理想位置で固定しておき、ピントの微調整は、アイピース付近の短ストロークのアイフォーカサーで行う前提です。

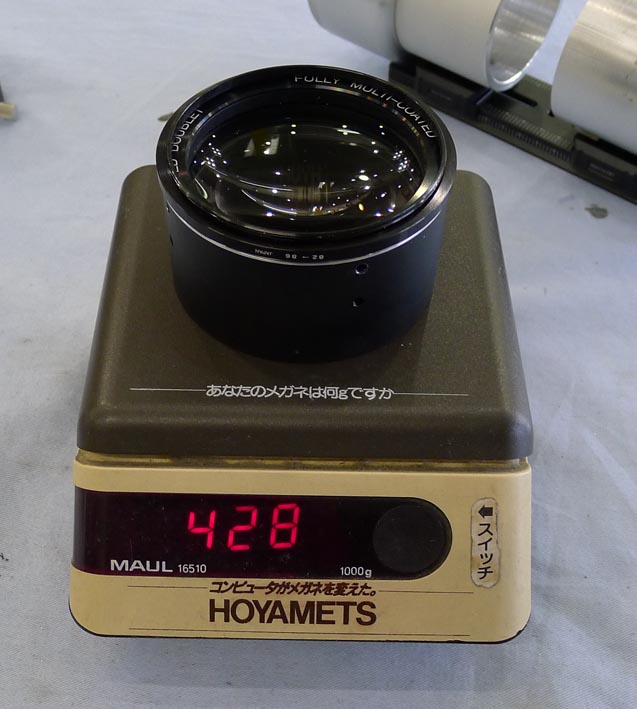

70EDの対物セルが420gなので、目標の<1.5kgを達成しました。

摺動筒が完成したので、仮組立してみました。素材の精度に依存することで、構造を徹底してシンプルにしたため、鏡筒(通常の鏡筒の概念とは異なりますが)の初期平行度はそれなりですが、左EMSの第1ハウジングの調整で補完できます。このように、BINOは絶対精度ではなくて、相対精度を追求すれば良いのですが、光学に関して腕に覚えがある方ほど、あちこちいじくり回して迷宮に入る傾向があります。

安価な対物(ED)だからか、皆さん、コーティングやレンズのコバ塗りに関して聞かれますが、私の基準では充分合格です。写真だと、やや反射が強調されますが、実際に見た感じの透明度は抜群です。

コバの黒塗りもちゃんと出来ています。鏡筒内の迷光防止処理がまだです。 ただ、今日、接眼ユニット内に、65φバレル用のバッフルリングを1枚セットしただけで、迷光は劇的に改善しました。

対物用のポリキャップは、奇しくもEMS-UXL用がほぼぴったり。内側にフェルトを貼れば完璧です。